Skelett

Verfasst von:

H: ca. 120 cm

Material/Technik:Knochen/Metallgerüst

Beschreibung zu diesem Beispiel

Das Skelett, das Knochengerüst, ist bei Säugetieren sehr ähnlich aufgebaut, v. a. die Skelette von Menschen und Schimpansen weisen zahlreiche Übereinstimmungen auf: Beide bestehen aus etwas mehr als 200 Knochen, die das Grundgerüst des Halte- und Bewegungsapparates bilden. Man unterscheidet zwischen platten (z. B. Schädel), kurzen (z. B. Finger) und langen, bzw. Röhrenknochen (z. B. Gliedmaßen, Brustkorb). Die Funktion der Knochen liegt nicht nur innerhalb des Bewegungsapparates, sondern sie schützen auch innere Organe und erfüllen Stoffwechselfunktionen, indem sie lebenswichtige Mineralien wie Kalzium einlagern. Tier- und Menschenskelette sind in Natur- und Medizinhistorischen Museen ausgestellt, sind aber auch in sog. Kuriositäten-Kabinetten (Wunderkammern) zu finden. Die Human-Remains-Debatte verlangt für das Zeigen menschlicher Überreste besondere Sensibilität.

Schnalke, Thomas/Atzl, Isabel (Hg.): Dem Leben auf der Spur im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité, München u. a. 2010, S. 142.

Kugler, Peter: Der menschliche Körper. Anatomie, Physiologie, Pathologie, München 2017, S. 86.

Smith, Thomas: Anatomie-Atlas. Aufbau und Funktionsweise des menschlichen Körpers, München 2015, S. 59–63.

Bayrhuber, Horst/ Kull, Ulrich (Hg.): Linder Biologie. Lehrbuch für die Oberstufe, Braunschweig 2009, S. 494–501.

Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe

Aspekte

Die Teilnehmer*innen nennen der Reihe nach ein Wort, das sie mit dem Objekt verbinden. Dabei dürfen sie keine Wörter wiederholen.

Auf diese Weise entsteht ein vielfältiger Wortschatz als Basis für eine ergiebige Besprechung. Binnen drei Minuten notieren sie alle Wörter, die ihnen beim Beobachten einfallen. Anschließend lesen sie sie reihum vor. Dabei müssen alle Teilnehmer*innen die bereits genannten Wörter aus der eigenen Liste streichen. Der*die Vermittler*in strukturiert das Genannte, fragt kritisch nach, erklärt Schwieriges. Bei der Kurzversion sammeln die Teilnehmer*innen die Wörter nur mündlich, ohne sie zuvor zu notieren.

Anwendung auf das Exponat Skelett

Die Teilnehmer*innen nennen ihre zum Objekt intuitiv gesammelten Wörter, z. B.: Tier, gruselig, ekelig, Tod, interessant, Dschungel etc. Diese lassen sich meist in Themengruppen zusammenfassen, über die sich die Teilnehmer*innen dann austauschen können, z. B.: Tierwelt, fremde Länder, Forschung, Emotion. Vor allem bei Kindern zwischen 6 bis 10 Jahren ist mit stark emotionalisierten Begriffen zu rechnen wie Faszination, Mitleid ...; eine Gruppendiskussion kann diesem Empfinden nachgehen und aufklären, sofern negative Emotionen aus mangelndem Sachwissen herrühren.

Kramer, Wolfgang/Kiesling, Michael: Haste Worte, Gesellschaftsspiel, F. X. Schmid Verlag 1997 (Spiel).

- Aufstellungsort

- Emotion

- Exotik

- Form

- Funktion

- Herkunft

- Historischer Zusammenhang

- Lebensbedingungen

- Materialität

- Natur

- bis 3 Jahre

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Wissen und Informationen werden auf unterhaltsame und einprägsame Weise mündlich weitergegeben.

Vergangene Ereignisse und Erlebnisse werden in Form von Geschichten vermittelt. Der*die Erzähler*in vergegenwärtigt zurückliegende Erfahrungen, häufig im Stil eines Märchens oder einer spannend vorgetragenen Geschichte, und bindet die Zuhörer*innen aktiv ein. Auf diese Weise wird die Vermittlung von Wissen und Werten mit dem Hervorrufen von Emotionen verknüpft. Informationen können leichter verinnerlicht und gespeichert werden. Erzähler*in und Zuhörer*innen sind aktiv eingebunden und es kann zu einem Erfahrungs- und Wissensaustausch kommen.

Anwendung auf das Exponat Skelett

Der*die Vermittler*in erzählt den Teilnehmer*innen eine Geschichte, in der sie als Forschungsreisende den Dschungel und dessen Tierwelt erkunden: Welche Pflanzen sind dort zu sehen, wie riecht es dort und was hört man? Jüngere Teilnehmer*innen können miteinbezogen werden, um die Geschichte und das Schicksal des Skeletts enden zu lassen: Wie hat man es entdeckt? Wie ist es schließlich im Museum gelandet?

Claussen, Claus: Mit Kindern Geschichten erzählen. Konzept - Tipps - Beispiele. Berlin 2006.

Reich, Kersten (Hg.): Methodenpool, methodenpool.uni-koeln.de.

- Aufstellungsort

- Emotion

- Exotik

- Form

- Funktion

- Herkunft

- Historischer Zusammenhang

- Lebensbedingungen

- Materialität

- Natur

- bis 3 Jahre

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

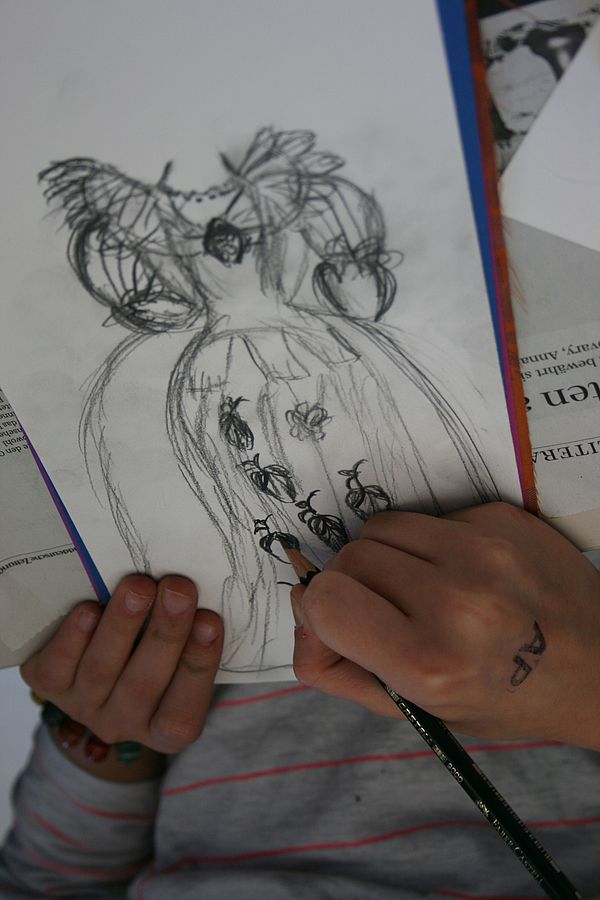

Nachbilden meint das Abzeichnen oder Rekonstruieren eines Exponats in seiner Gesamtheit auf kreativ-gestalterische Weise. Sie kann jedoch auch nur auf ein Detail gerichtet sein.

Nachbildungen zielen darauf ab, dem Originalobjekt möglichst nahezukommen. Die Teilnehmer*innen können sich beispielsweise in ein Exponat einfühlen, indem sie Kompositionslinien in Kopien einzeichnen oder eine plastische Nachbildung aus Ton oder anderen Materialien kreativ gestalten. Weitere Möglichkeiten des Nachbildens sind lebende Bilder, Kostümierungen und davon Fotografien, Videoaufnahmen und Schnellskizzen. Nachgebildet werden kann auch der Raum, dessen Grundriss mit den Positionen von Figuren oder Objekten geklärt werden kann.

Anwendung auf das Exponat Skelett

Zum Nachbilden wird eine Art Puzzle vorbereitet, mit dem die Teilnehmer*innen ein Skelett nachbilden können. Je nach motorischen Fähigkeiten können diese Puzzleteile größer oder kleiner ausfallen. Dadurch lernen die Teilnehmer*innen den Aufbau und die Funktionsweise des Halte- und Bewegungsapparats – auch den des eigenen Körpers – besser zu verstehen.

Czech, Alfred: Geschichte in Kunst dechiffrieren. Bilder der Wirklichkeit - Wirklichkeit der Bilder, in: GWU 68 (2017), 1–2, S. 75–87, hier S. 85.

Kirschenmann, Johannes/Schulz, Frank: Bilder erleben und verstehen. Einführung in die Kunstrezeption, Leipzig 1999, S. 45–47, hier S. 46.

- Aufstellungsort

- Emotion

- Exotik

- Form

- Funktion

- Herkunft

- Historischer Zusammenhang

- Lebensbedingungen

- Materialität

- Natur

- bis 3 Jahre

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen