Straßenbahn

Verfasst von:

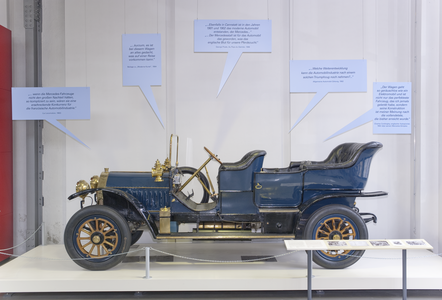

Triebwagen 2443 vom Typ M 4.65 der Städtischen Straßenbahnen München | 1957

Von Waggonfabrik Rathgeber, München, Stifter: Stadtwerke München, Unternehmensbereich Verkehr

L: 13,25 m, Masse: 17.200 Kg, Leistung: 2 x 100 kW

Material/Technik:Beschreibung zu diesem Beispiel

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 stieg die Bevölkerungszahl Münchens innerhalb von nur fünf Jahren um fast 50 % an. Für den öffentlichen Nahverkehr bedeutete dies, dass er mehr Menschen transportieren musste als bisher. Daher entschied sich die Stadt Anfang der 1950er-Jahre, die Reisegeschwindigkeit der Straßenbahn zu erhöhen. Die Verkehrsbetriebe verzichteten auf die bisherigen Triebwägen mit angehängten Beiwägen und stellten auf einzeln fahrende Großraumwägen in dichter Taktfolge um. Der neue Fahrzeugtyp wurde mit den Prototypen der Vorserie M 1.62 und M 2.63 getestet und in der Folge kontinuierlich verbessert. Zwischen 1957 und 1959 wurden 98 Trieb- und Beiwagen des gezeigten Exponats M 4.65 bestellt. Diese besonders elegant geformten Trambahnen prägten das Stadtbild und den Alltag der Menschen bis 1994, also insgesamt 37 Jahre lang.

Literatur zum Thema Straßenbahn

Pabst, Martin: Die Münchner Tram. Bayerns Metropole und ihre Straßenbahn, München 2000, S.155–162.

Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe

Aspekte

Der Zeitstrahl ist eine räumlich-anschauliche Darstellung abstrakter historischer Zeitverläufe.

Auf einer meist waagerechten Geraden werden Jahreszahlen eingetragen. Historische Zeiträume von besonderem Interesse können markiert und wichtige Ereignisse hervorgehoben werden. Texte, Bilder oder Karten erläutern die Darstellung zusätzlich. Neben dem chronologischen Ansatz bietet die Methode die Möglichkeit einen Bezug zur Familiengeschichte der Teilnehmer*innen herzustellen, indem sie eigene Lebensdaten und die ihrer Angehörigen einbringen. Persönliche und allgemeine Geschichte werden so verknüpft.

Anwendung auf das Exponat Straßenbahn

Das gezeigte Exponat wird um einen Satz großformatiger Abbildungen weiterer Straßenbahnmodelle ergänzt. Gemeinschaftlich bringt die gesamte Gruppe die Bilder in eine logische Reihenfolge: Welche war die erste Tram? Welche Modelle entwickelten sich in der Folge bis hin zum heutigen Bautyp? Ziel ist es, die Abbildungen in die richtige chronologische Reihenfolge zu bringen und ein Gefühl für die langen Zeitspannen technologischer Entwicklungen zu bekommen.

Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 73, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/

Sauer, Michael: Zeitleiste, in: Mayer, Ulrich u. a. (Hg.): Wörterbuch Geschichtsdidaktik, 2. überarb. und erw. Aufl., Schwallbach/Ts. 2009, S. 201 f.

Sauer, Michael: Die Zeitleiste, in: Pandel, Hans-Jürgen/Schneider, Gerhard (Hg.): Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. Schwalbach/Ts. 2007, S. 197–210.

- Alltagsbezug

- Bauweise

- Fahrzeuge

- Fantasie

- Fortschritt

- Funktion

- Gebrauchswert

- Kontextualisierung

- Orientierung

- Topografie

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Der Praxis-Check fragt nach der Verwendbarkeit oder der konkreten Anwendung eines Gegenstandes.

Zunächst wählt der*die Vermittler*in einen alltäglichen Gebrauchsgegenstand mit bekanntem Verwendungszusammenhang aus. Dieses Exponat beurteilen die Teilnehmer*innen in arbeitsgleichen Gruppen nach den Aspekten Material, Gewicht, Gestaltung und ähnlichen Spezifika im Kontext des Verwendungszwecks. Ziel ist, dass ein Mitglied aus jeder Gruppe im Sprachstil und in der Rolle eines/r Produkttesters*in das Exponat im Plenum vorstellt. Anders als beim Werbeclip benennen die Teilnehmer*innen im Praxis-Check auch mögliche Defizite des Exponats. Zum Schluss lassen sich kontroverse Beurteilungen diskutieren.

Anwendung auf das Exponat Straßenbahn

Für Stadtbewohner*innen gehören Straßenbahnen zum Alltag. Die Teilnehmer*innen erkunden und bewerten die Alltagstauglichkeit der Straßenbahn in arbeitsgleichen Gruppen mithilfe von Fragen wie: Was bedeuten verschiedene Schilder? Ist die Tram barrierefrei? Wo und wie kann ich ein Ticket erhalten? Wie gut kann ich lüften? Wie viele Passagiere können transportiert werden? ... Am Ende schlüpft ein Mitglied aus jeder Gruppe in die Rolle eines Qualitätsmanagers/einer Qualitätsmanagerin des Verkehrsbetriebs und stellt das Exponat im Plenum vor.

Schrübbers, Christiane: Vom Referieren zum Moderieren, in: Schrübbers, Christiane (Hg.): Moderieren im Museum, Bielefeld 2013, S. 161–168.

Improvisation. Schultheater, Nr. 30, Hannover 2017.

- Alltagsbezug

- Bauweise

- Fahrzeuge

- Fantasie

- Fortschritt

- Funktion

- Gebrauchswert

- Kontextualisierung

- Orientierung

- Topografie

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Mapping (engl.) meint das Fertigen einer Karte. Dies können Landkarten, aber auch Gedankenkarten (Mindmap) sein. Die Methode hilft dabei, komplexe Zusammenhänge zu verstehen.

Die Teilnehmer*innen erstellen einzeln, in Teilgruppen oder als Gesamtgruppe eine Übersichtskarte (Map). Dies können z. B. ein Stadtplan, eine Themenkarte oder eine Visualisierung von Abläufen, Funktionsweisen, Geschichten sowie Projektideen sein. Konkrete Aufgabenstellungen können lauten: Vorab definierte Orte sollen in einem Stadtplan markiert werden, oder die Gruppe sammelt unter Anleitung des/der Vermittler*in Ideen zu einem Thema in einer Mind-Map. Zentral ist die visuelle Gestaltung, die komplexe Zusammenhänge vereinfachen soll und der Orientierung dient.

Anwendung auf das Exponat Straßenbahn

Straßenbahnen bewegen sich als Verkehrsmittel durch den öffentlichen Raum und bringen Passagiere von einem Ort zum anderen. Zur besseren Orientierung gibt es in jedem Fahrzeug eine lineare Übersicht der Haltestellen. Doch wo befinden sich die Stopps auf dem Stadtplan? Auf einer digitalen oder analogen Karte sucht jede*r Teilnehmer*in eine Station und kennzeichnet sie. So erfasst die Gruppe gemeinsam den Weg der Trambahn durch die Stadt und erkennt die räumlichen Zusammenhänge in einer selbst erstellten Themenkarte.

Buzan, Tony : Das Mind-Map-Buch: Die beste Methode zur Steigerung ihres geistigen Potenzials, München 2013.

http://www.gitta.info/ThematicCart/de/html/index.html

https://www.isb.bayern.de/download/11956/handreichung_mindmapping.pdf

- Alltagsbezug

- Bauweise

- Fahrzeuge

- Fantasie

- Fortschritt

- Funktion

- Gebrauchswert

- Kontextualisierung

- Orientierung

- Topografie

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Einzelpersonen oder Kleingruppen mit zwei bis drei Mitgliedern erstellen mit der Aufnahmefunktion ihres Smartphones oder eines Tablet mit Mikro einen zwei- bis dreiminütigen Beitrag für einen Podcast. Dies können selbst geschriebene Geschichten sein oder Fakten zu einem Objekt, die sie vorab recherchieren. Der*die Vermittler*in erklärt den Umgang mit der Technik, gibt Tipps zur Sprache und stellt Hilfsmittel vor, wie z. B. eine Sketchnote. Die Beiträge können später eigenständig weiterbearbeitet oder veröffentlicht werden.

Anwendung auf das Exponat Straßenbahn

Straßenbahnen sind nicht nur Fahrzeuge bzw. technische Geräte. Da Menschen sie nutzen, um zur Arbeit zu fahren oder sich in ihrer Freizeit zu bewegen, spielen sich dort auch kleine Alltagsgeschichten ab. Aufgabe der Teilnehmer*innen ist es, in Einzelarbeit eine kleine Szene zu entwickeln, die sich in dem Wagen dieser Linie zugetragen haben könnte. Die Kurzgeschichte oder den passenden Liedtext nehmen sie mithilfe eines Smartphones oder Tablets als Podcast auf.

Jäckel, Julia: Radio und Podcast, in: Kaiser, Markus: P-Seminar Medien: Konzepte, Beispiele, Materialien – Von Journalismus, Film und PR bis zu Design, Musik und Games, München 1978, S. 65–73.

- Alltagsbezug

- Bauweise

- Fahrzeuge

- Fantasie

- Fortschritt

- Funktion

- Gebrauchswert

- Kontextualisierung

- Orientierung

- Topografie

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen