Stabkarte

Verfasst von:

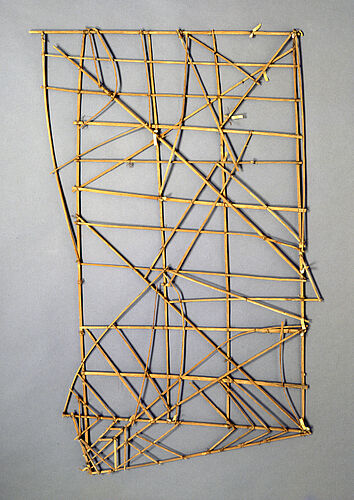

Stabkarte (rebbelib) | vor 1891

Aus Mikronesien (Marshall-Inseln)

L: 114 cm, B: 70 cm

Material/Technik:Kokosblattrippen, Kokosfaserschnur, Schnecken

Beschreibung zu diesem Beispiel

Bei den von den Marshall-Inseln stammenden Stabkarten handelt es sich um Navigationsinstrumente für Seefahrer. Dabei wurden Kokosblattrippen mit Kokosfaserschnüren zu einem Gitterwerk zusammengebunden. Schneckenhäuser zeigen die Lage von Inseln an; die Stöckchen Seekabblungen. Die hier besprochene Stabkarte vom Typ rebbelib zeigt einen Ausschnitt der Marshall-Inseln auf einem Gebiet von 1200 km Länge und 500 km Breite. Die Karten zeichnen sich durch hohe Genauigkeit aus. Sie waren allerdings nur von demjenigen vollständig lesbar, der sie angefertigt hatte, da sie auf den Erfahrungen der Seefahrer, wie Dünungen oder Strömungen, beruhten. Manchmal wurden sogar falsche Inseln etc. eingebaut, um die Karte für Diebe unbrauchbar zu machen. Sie dienten als Gedächtnisstützen, wurden jedoch aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht auf der Fahrt mitgeführt.

Appel, Michaela (Hg.): Ozeanien. Weltbilder der Südsee, München 2005, S. 146–147.

Brown, Deidre/Brunt, Peter: After Lapita: Voyaging and monumental architecture c. 900 bc–c. ad 1700, in: Brunt, Peter u. a.: Art in Oceania: A New History, London 2012, S. 56–57.

Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe

Aspekte

Die Teilnehmer*innen stellen abwechselnd Fragen an das Exponat.

Hier geht es nicht um Antworten, sondern nur um Fragen. Die Teilnehmer*innen stellen so lange Fragen, bis ihre Fantasie erschöpft ist. Am Anfang sind daher Exponate hilfreich, die provokativ wirken und unmittelbar Fragen anstoßen. Der*die Vermittler*in beantwortet die gestellten Fragen oder leitet sie an die Gruppe weiter.

Variante: Der*die Vermittler*in stellt die Fragen, und die Teilnehmer*innen überlegen sich Antworten. Die Fragen werden abschließend z. B. in einer Wandzeitung festgehalten. Die Teilnehmer*innen schreiben ihre Fragen auf Karteikarten auf und befestigen diese an einer Stellwand.

Anwendung auf das Exponat Stabkarte

Die auf den ersten Blick ungewöhnliche Darstellung einer Region mit teilweise bekannten Materialien wirft bei den Betrachtern/Betrachterinnen diverse Fragen auf. Indem diese gestellt und von der Vermittlungsperson beantwortet werden, kommt man dem Objekt und seiner Bedeutung bzw. seiner Funktion näher und entwickelt im Frage-Antwort-Verfahren Verständnis für andere Kulturen und Weltbilder.

Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik – Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 204.

- Bauweise

- Dargestellter Inhalt

- Entstehungszeit

- Genauigkeit

- Handhabung

- Hilfsmittel

- Historischer Zusammenhang

- Material

- Nutzung

- Weltbild

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen bearbeiten Reproduktionen eines Exponats, um zu verstehen, wie einzelne Bestandteile zusammenwirken. Im Ergebnis entstehen Manipulationen oder Verfremdungen.

Dekonstruktives Handeln beinhaltet Übermalen, Zerschneiden, Überkleben, plastische Umwandlungen oder digitales Bearbeiten von Abbildungen und Modellen. Die Darstellungen können mit aktuellen Bildern z. B. aus Zeitschriften o. Ä. verbunden werden oder in andere soziale Umgebungen, wie ein anderes Jh. oder ein anderes Land, versetzt werden. Besonders in der Arbeit mit Kindern empfiehlt es sich, zentrale Bildmotive oder abstrakte Elemente als gegebenen Bausatz vor dem Original auszubreiten. Die Kinder können die Elemente dann verschieben, vertauschen, entfernen oder hinzufügen.

Anwendung auf das Exponat Stabkarte

Um den Aufbau und die Funktion der Stabkarte zu verstehen, bietet sich die Dekonstruktion an: Mit einfachen Materialien, wie z. B. einer Unterlage aus Pappe oder Papier, Stäbchen aus leichtem Holz, Muscheln und Schneckenhäusern lässt sich die Karte nachbauen, zerlegen und wieder neu gestalten.

Czech, Alfred: Geschichte in Kunst dechiffrieren. Bilder der Wirklichkeit - Wirklichkeit der Bilder, in: GWU 68 (2017), 1–2, S. 75–87, hier S. 85.

Czech, Alfred: Methodische Vielfalt in der personalen Museumsvermittlung, in: Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik - Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 198–224, hier S. 213.

Kirschenmann, Johannes/Schulz, Frank: Bilder erleben und verstehen. Einführung in die Kunstrezeption, Leipzig 1999, S. 45–47, hier S. 46.

- Bauweise

- Dargestellter Inhalt

- Entstehungszeit

- Genauigkeit

- Handhabung

- Hilfsmittel

- Historischer Zusammenhang

- Material

- Nutzung

- Weltbild

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Fantasiereise (in ein Bild, in eine bestimmte Epoche...) ruft in den Köpfen der Teilnehmer*innen Bilder hervor und spricht deren eigene Fantasie an.

Durch diese Bilder erscheinen Kunst und vergangene Kulturen lebendiger. Der*die Vermittler*in trägt entweder einen vorbereiteten Text vor oder führt spontan in die Reise ein. Der Text sollte lebendig und bildreich sein, um in den Zuhörern/Zuhörerinnen ausdrucksvolle Bilder entstehen zu lassen. Der Zeitgeist einer Epoche oder einer Kultur wird so ebenfalls nachvollziehbar. Dabei entsteht eine Stimmung, die durch Düfte, Geräusche oder leise Musik unterstützt werden kann.

Anwendung auf das Exponat Stabkarte

Mithilfe der Stabkarte „reisen“ die Teilnehmer*innen gemeinsam mit der Vermittlungsperson in die Gegend, die auf der Karte dargestellt ist. Während der praktischen Anwendung der Karte erklärt der*die Vermittler*in geografische und klimatische Gegebenheiten, die Teilnehmer*innen orientieren sich, tauchen so in eine andere Kultur ein und entwickeln Verständnis für diese Kultur und die Zeit, in der die Karte entstanden ist.

Bertscheit, Ralf: Bilder werden Erlebnisse. Mitreißende Methoden zur aktiven Bildbetrachtung in Schule und Museum, Mülheim a. d. Ruhr 2001, S. 58.

Adams, Stefan: Neue Fantasiereisen. Entspannende Übungen für Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, München 2004, S. 11–18.

Cremer, Claudia u. a.: Fenster zur Kunst. Ideen für kreative Museumsbesuche, Berlin 1996, S. 49–52.

- Bauweise

- Dargestellter Inhalt

- Entstehungszeit

- Genauigkeit

- Handhabung

- Hilfsmittel

- Historischer Zusammenhang

- Material

- Nutzung

- Weltbild

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Museumsobjekte werden mit Hilfe weiterer Exponate oder geeigneter Zusatzmaterialien in ihren ursprünglichen kulturellen oder alltagsgeschichtlichen Zusammenhang gebracht.

Viele Exponate sind ihres ursprünglichen Zusammenhangs beraubt und bleiben für den*die Betrachter*in abstrakt. Der Kontext, die Funktion o. Ä., ist aber für das Verständnis des Objekts wesentlich. Ziel ist es, diese Objekte mittels geeigneter Exponate oder didaktischer Materialien (Abbildungen, Vergleichsobjekte, haptische Gegenstände ...) wieder in ihren ursprünglichen Kontext zu rücken. Eventuell lassen sich Museumsexponate in einem anschließenden Stadtrundgang im originalen Kontext verorten.

Anwendung auf das Exponat Stabkarte

Zur Veranschaulichung und Kontextualisierung der Stabkarte empfehlen sich beispielsweise Boote, die aus der gleichen Gegend und Zeit wie die Karte stammen. Die Vermittlungsperson ergänzt die funktionellen Eckdaten mit den dazugehörigen Mythen und Geschichten und ermöglicht den Teilnehmer*innen damit ein tieferes Verständnis des Exponats.

Bauereiß, Michael: Vom Museum in den Stadtraum, in: Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik. Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 282–286.

- Bauweise

- Dargestellter Inhalt

- Entstehungszeit

- Genauigkeit

- Handhabung

- Hilfsmittel

- Historischer Zusammenhang

- Material

- Nutzung

- Weltbild

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen bauen nach genauer Betrachtung des Exponats und mit Hilfe einer schematischen Vorgabe das Objekt nach.

Eine Abbildung oder ein Modell, passend zum Exponat, werden zusammen mit dem benötigten Material an die Gruppen verteilt. Die Teilnehmer*innen bauen selbstständig ein vereinfachtes Modell des Exponats zusammen. Dadurch können die Zusammensetzung und Wirkung z. B. einer Maschine erfahren werden.

Anwendung auf das Exponat Stabkarte

Die Stabkarte besteht aus einfachem Material, und sie scheint auf den ersten Blick nicht schwierig nachzubauen zu sein. Zum Nachbau werden dünne Holzstäbchen mit Hanfschnüren zusammengebunden und dann die Schneckenhäuser ebenfalls mit Schnüren befestigt. Als Anleitung dient eine Kopie der Karte. Während der Arbeit in der Kleingruppe erkennen die Teilnehmer*innen die Schwierigkeiten, die sich beim Erstellen einer präzisen Karte mit derart einfachem Material ergeben. Dadurch entwickeln sie Verständnis für die fremde Kultur und erfahren gleichzeitig die Bedeutung von gemeinsamer Arbeit.

Czech, Alfred: Methodische Vielfalt in der personalen Museumsvermittlung, in: Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik. Ein Handbuch Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 212, 214.

Menger, Julia: Lastentransport mit einfachen mechanischen Maschinen. Didaktische Rekonstruktion als Beitrag zum technischen Sachunterricht in der Grundschule, Band 30, Oldenburg 2010, S. 21–28.

Arnold, Nick: Räder, Hebel und Schrauben: Technik einfach gut erklärt-Tolle Maschinen zum Selberbauen, Hamburg 2013, S. 12–14.

- Bauweise

- Dargestellter Inhalt

- Entstehungszeit

- Genauigkeit

- Handhabung

- Hilfsmittel

- Historischer Zusammenhang

- Material

- Nutzung

- Weltbild

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen betrachten das Objekt unvoreingenommen und beschreiben das, was sie sehen.

Durch die Betrachtung beginnt das Objekt zu sprechen. Gezielte Fragestellungen des Vermittlers/der Vermittlerin führen zu einer bewussteren Wahrnehmung, die es den Teilnehmern/innen ermöglicht, sich ohne Vorkenntnisse dem Exponat zu nähern. Damit wird der Blick des/der Betrachters*in unverstellt auf das Exponat gelenkt.

Anwendung auf das Exponat Stabkarte

Die Teilnehmer*innen beschreiben (unbefangen) das Objekt. Dadurch erschließen sie sich das fremde Objekt und erkennen stückweise, dass es sich dabei um einen Alltagsgegenstand handelt, der ihnen in anderer Form bereits begegnet sein dürfte.

Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik - Ein Handbuch, Schwalbach 2014, S. 204.

- Bauweise

- Dargestellter Inhalt

- Entstehungszeit

- Genauigkeit

- Handhabung

- Hilfsmittel

- Historischer Zusammenhang

- Material

- Nutzung

- Weltbild

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Der Praxis-Check fragt nach der Verwendbarkeit oder der konkreten Anwendung eines Gegenstandes.

Zunächst wählt der*die Vermittler*in einen alltäglichen Gebrauchsgegenstand mit bekanntem Verwendungszusammenhang aus. Dieses Exponat beurteilen die Teilnehmer*innen in arbeitsgleichen Gruppen nach den Aspekten Material, Gewicht, Gestaltung und ähnlichen Spezifika im Kontext des Verwendungszwecks. Ziel ist, dass ein Mitglied aus jeder Gruppe im Sprachstil und in der Rolle eines/r Produkttesters*in das Exponat im Plenum vorstellt. Anders als beim Werbeclip benennen die Teilnehmer*innen im Praxis-Check auch mögliche Defizite des Exponats. Zum Schluss lassen sich kontroverse Beurteilungen diskutieren.

Anwendung auf das Exponat Stabkarte

Die scheinbar einfach zu verwendende Stabkarte wird auf ihre Praxistauglichkeit untersucht, gern auch unter veränderten geografischen und zeitlichen Gegebenheiten. Welche Bedeutung kommt ihr im digitalen Zeitalter zu? Eignet sie sich auch als Landkarte? Ist die Karte ein praktisches Hilfsmittel oder nicht? Wie sieht es mit der Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien aus? Die Teilnehmer*innen tragen in der Gruppe mündlich oder schriftlich ihre Ideen zusammen. Dabei werden Vor- und Nachteile der Karte erkannt, und Fakten rund um ihre Entstehung und Verwendung werden verständlicher.

Schrübbers, Christiane: Vom Referieren zum Moderieren, in: Schrübbers, Christiane (Hg.): Moderieren im Museum, Bielefeld 2013, S. 161–168.

Improvisation. Schultheater, Nr. 30, Hannover 2017.

- Bauweise

- Dargestellter Inhalt

- Entstehungszeit

- Genauigkeit

- Handhabung

- Hilfsmittel

- Historischer Zusammenhang

- Material

- Nutzung

- Weltbild

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Wissen und Informationen werden auf unterhaltsame und einprägsame Weise mündlich weitergegeben.

Vergangene Ereignisse und Erlebnisse werden in Form von Geschichten vermittelt. Der*die Erzähler*in vergegenwärtigt zurückliegende Erfahrungen, häufig im Stil eines Märchens oder einer spannend vorgetragenen Geschichte, und bindet die Zuhörer*innen aktiv ein. Auf diese Weise wird die Vermittlung von Wissen und Werten mit dem Hervorrufen von Emotionen verknüpft. Informationen können leichter verinnerlicht und gespeichert werden. Erzähler*in und Zuhörer*innen sind aktiv eingebunden und es kann zu einem Erfahrungs- und Wissensaustausch kommen.

Anwendung auf das Exponat Stabkarte

Der*die Vermittler*in präsentiert den Zuhörer*innen die Hintergründe rund um die Entstehung und die Nutzung der Stabkarte als Geschichte. Dabei bietet es sich an, fiktive Personen einzubeziehen. Während des Erzählens auftauchende Fragen können gleich beantwortet und in die Geschichte eingebunden werden.

Claussen, Claus: Mit Kindern Geschichten erzählen. Konzept - Tipps - Beispiele. Berlin 2006.

Reich, Kersten (Hg.): Methodenpool, methodenpool.uni-koeln.de.

- Bauweise

- Dargestellter Inhalt

- Entstehungszeit

- Genauigkeit

- Handhabung

- Hilfsmittel

- Historischer Zusammenhang

- Material

- Nutzung

- Weltbild

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Ein Exponat aus vergangenen Zeiten wird gedanklich in die Gegenwart geholt. Welche Faktoren müssten verändert werden?

Wie würde das Exponat aussehen, wenn es heute entstanden wäre? Welche Veränderungen würden sich ergeben? Wie würden sich Setting, Materialien, Farbigkeit, das Medium, Dargestelltes, Schmückendes, die Umgebung, … verändern? Die Teilnehmer*innen setzen sich über diese Fragestellungen intensiv mit dem Exponat auseinander, diskutieren, lassen sich inspirieren usw. und greifen hierbei auf eigene Erfahrung zurück. Der Zeitsprung erfolgt verbal oder bildnerisch-visuell.

Anwendung auf das Exponat Stabkarte

Die Stabkarte hat sich in der Vergangenheit als Präzisonsinstrument bewährt und soll im digitalen Zeitalter ebenfalls eingesetzt werden. Gemeinsam wird überlegt, wie man sie verändern muss, um sie an heutige Gegebenheiten anzupassen und entsprechend den Anforderungen unserer Zeit gemäß funktionstüchtig zu machen.

Brosch, Astrid: Kunst inspiriert! Mit beruflichen Schülern in der Alten Pinakothek, in: Museums-Pädagogisches Zentrum (Hg.): Berufliche Schulen im Museum. Grundlagen, Inhalte, Methoden, München 2006, S. 50–54.

Brosch, Astrid/Wagner, Ernst (Hg.): 101 Ikonen. Schlüsselwerke des kulturellen Bildgedächtnisses im Kunstunterricht, Braunschweig 2020, S. 69, 77, 149, 213.

- Bauweise

- Dargestellter Inhalt

- Entstehungszeit

- Genauigkeit

- Handhabung

- Hilfsmittel

- Historischer Zusammenhang

- Material

- Nutzung

- Weltbild

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen