Kompass

Verfasst von:

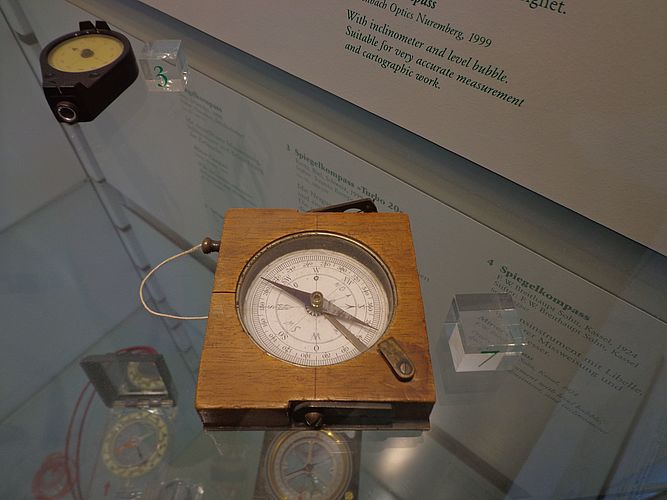

Durchmesser: ca. 10 cm

Material/Technik:Metall, Glas

Beschreibung zu diesem Beispiel

Der Kompass aus dem Jahr 1900 ist in ein verschließbares Holzgehäuse eingebaut. Es enthält zudem einen Neigungszeiger, mit dem man neben den Himmelsrichtungen auch das Gefälle in der Landschaft ablesen kann. Die Kompassnadel sitzt stabil und gleichzeitig locker auf einem Stift, sodass sie sich nach Norden drehen kann und dann auch alle anderen Himmelsrichtungen abgelesen werden können. Solche trockenen Kompasse gibt es seit dem 13. Jh. Vorher gab es sogenannte nasse Kompasse, bei denen die Magnetnadel auf einer Wasseroberfläche schwamm und sich nach Norden ausrichtete.

Linke, Wolfgang: Orientierung mit Karte, Kompass, GPS, 17. Auflage, Bielefeld 2017, S. 32-40.

Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe

Aspekte

Die Teilnehmer*innen bauen nach genauer Betrachtung des Exponats und mit Hilfe einer schematischen Vorgabe das Objekt nach.

Eine Abbildung oder ein Modell, passend zum Exponat, werden zusammen mit dem benötigten Material an die Gruppen verteilt. Die Teilnehmer*innen bauen selbstständig ein vereinfachtes Modell des Exponats zusammen. Dadurch können die Zusammensetzung und Wirkung z. B. einer Maschine erfahren werden.

Anwendung auf das Exponat Kompass

Für einen nassen Kompass wird ein Eisennagel (2,5 cm) magnetisiert, indem ein Dauermagnet etwa 20 mal in der gleichen Richtung darübergestreift wird. Dieser Nagel wird als Kompassnadel auf eine Korkenscheibe geklebt und darüber ein Papierkreis auf dem die Himmelsrichtungen stehen. In einem Teller, der mit Wasser gefüllt ist, dreht sich die Spitze des Eisennagels nach Norden. Solch einen nassen Kompass benutzten bereits die Chinesen im 11. Jh.; erst um 1400 konnte die Kompassnadel so stabil und gleichzeitig so locker in einem Gehäuse aufgehängt werden, dass sie sich nach Norden drehen kann.

Czech, Alfred: Methodische Vielfalt in der personalen Museumsvermittlung, in: Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik. Ein Handbuch Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 212, 214.

Menger, Julia: Lastentransport mit einfachen mechanischen Maschinen. Didaktische Rekonstruktion als Beitrag zum technischen Sachunterricht in der Grundschule, Band 30, Oldenburg 2010, S. 21–28.

Arnold, Nick: Räder, Hebel und Schrauben: Technik einfach gut erklärt-Tolle Maschinen zum Selberbauen, Hamburg 2013, S. 12–14.

- Empfindlichkeit

- Himmelsrichtung

- Orientierung

- Sicherheit

- Stromversorgung

- Weite

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Beim Vergleich werden die Teilnehmer*innen auf Unterschiede oder Ähnlichkeiten aufmerksam.

Ohne Vorwissen können sie aus ihrer Wahrnehmung heraus zu den wichtigsten Erkenntnissen kommen. Dabei schult der Vergleich die Differenzierung der Wahrnehmung. Je nach Art des Vergleichs fokussiert er die Aufmerksamkeit auf Unterschiede oder Ähnlichkeiten. Je ähnlicher sich die Vergleichsobjekte im Museum sind, desto mehr „Feinheiten“ entdecken die Teilnehmer*innen.

Es bieten sich zwei Möglichkeiten an: zum einen der Vergleich von Originalen, zum anderen der Vergleich von Originalen und Reproduktionen.

Anwendung auf das Exponat Kompass

Ein Kompass wird verglichen mit einem Navigationsgerät, welches es heute in Autos oder beim Handy gibt. Ein Vergleichsaspekt ist die Verfügbarkeit, wenn z. B. der Akku ausfällt, oder es im Gebirge bzw. in einem Bergwerk keinen Empfang gibt.

Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik - Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 204.

- Empfindlichkeit

- Himmelsrichtung

- Orientierung

- Sicherheit

- Stromversorgung

- Weite

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen vergleichen und recherchieren Funktionen von Objekten in verschiedenen Epochen und präsentieren ihre Ergebnisse.

Sie lernen maximal fünf Exponate kennen. Durch Recherche, Vergleiche und Brainstorming ermitteln die Teilnehmer*innen die ursprüngliche Funktion der Objekte. Gleichzeitig machen sie sich Gedanken darüber, ob ähnliche Objekte heute in gleicher Weise genutzt werden. So werden Unterschiede der Kulturen klar, aber auch Gemeinsamkeiten deutlich. Kleinere Kinder halten ihre Ideen zeichnerisch fest, Ältere präsentieren ihre Ergebnisse auf Tafeln und als Kurzvortrag.

Anwendung auf das Exponat Kompass

Wie haben sich die Menschen auf See ohne Kompass orientiert? Dazu werden Sternenkarten ausgeteilt, und die Teilnehmer*innen besprechen die Sternbilder als Orientierungshilfe. Zudem wird thematisiert, dass tagsüber der Sonnenstand als Orientierungshilfe diente.

Czech, Alfred: Methodische Vielfalt in der personalen Vermittlung, in: Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik - Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 198–224, hier: S. 203 f.

Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 7, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/

Nettke, Tobias: Personale Vermittlung in Museen. Merkmale, Ansätze, Formate und Methoden, in: Commandeur, Beatrix u.a. (Hg.), Handbuch Museumspädagogik. Kulturelle Bildung in Museen, München 2016, S. 173–183, hier: S. 174–175.

- Empfindlichkeit

- Himmelsrichtung

- Orientierung

- Sicherheit

- Stromversorgung

- Weite

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen