Kreuz

Verfasst von:

H: 120 cm

Material/Technik:Lindenholz, Farbfassung verloren

Beschreibung zu diesem Beispiel

Die großen Kruzifixe aus Holz gehören zu den eindrucksvollsten Bildwerken der Romanik. Sie stellen den sterbenden oder toten Christus am Kreuz dar. Von einem altbayerischen Kruzifix im Bayerischen Nationalmuseum hat sich nur der Körper Christi erhalten. Durch die ausgestreckten Arme und die Füße mit Nagellöchern lässt sich die Form des Kreuzes erahnen. Auch der Körper ist ein Fragment: Die Hände sind abgebrochen, das Gesicht um die Nase zerstört. Die farbige Fassung ist vollständig verloren, was der Skulptur die Unterscheidung von Materialien wie Haut und Tuch sowie „realistische“ Details wie das gemalte austretende Blut aus der Seitenwunde nimmt.

Der Kopf sinkt auf die Schulter, der Körper antwortet mit einer Biegung, die Falten des Lendentuches „umspielen“ die Hüfte. Diese Bewegungsmotive verleihen den stilisierten Formen Leben und emotionales Potential.

Renate Eickelmann (Hg.): Bayerisches Nationalmuseum. Handbuch der kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen, München 2008, S. 22.

Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe

Aspekte

Beim Vergleich werden die Teilnehmer*innen auf Unterschiede oder Ähnlichkeiten aufmerksam.

Ohne Vorwissen können sie aus ihrer Wahrnehmung heraus zu den wichtigsten Erkenntnissen kommen. Dabei schult der Vergleich die Differenzierung der Wahrnehmung. Je nach Art des Vergleichs fokussiert er die Aufmerksamkeit auf Unterschiede oder Ähnlichkeiten. Je ähnlicher sich die Vergleichsobjekte im Museum sind, desto mehr „Feinheiten“ entdecken die Teilnehmer*innen.

Es bieten sich zwei Möglichkeiten an: zum einen der Vergleich von Originalen, zum anderen der Vergleich von Originalen und Reproduktionen.

Anwendung auf das Exponat Kreuz

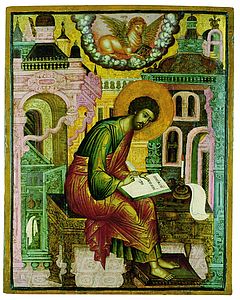

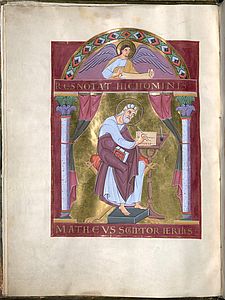

Um die Teilnehmer*innen für die zeitspezifischen Besonderheiten von Kruzifixen zu sensibilisieren, bietet sich z. B. eine Vergleichsreihe mit anderen Kruzifixen derselben Epoche an. Sollen allgemeine Charakteristika der Darstellung herausgearbeitet werden, kann eine Auswahl von Vergleichsabbildungen aus verschiedenen Epochen vor dem Original ausgelegt werden.

Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik - Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 204.

- Ausdruck

- Erhaltungszustand

- Form

- Funktion

- Körperhaltung

- Präsentation

- Religion

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

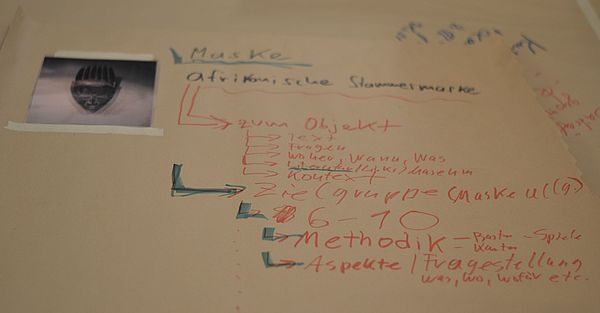

Die Details eines Exponates oder einer Objektgruppe werden analysiert und auf großformatigem Papier visuell beschrieben.

Die Teilnehmer*innen recherchieren über das Exponat oder die Objektgruppe. Anschließend werden die Ergebnisse in Form eines Plakates, also großformatig durch Text und Bild, dargestellt. Beim Beschreibungsplakat liegt der Fokus – im Gegensatz zum klassischen Plakat, das öffentlich ausgehängt eine Botschaft (Werbung, Aufruf o. Ä.) vermitteln soll – darauf, Funktionsweise oder Gesamtzusammenhang des dargestellten Exponates zu erklären.

Anwendung auf das Exponat Kreuz

Ausgangspunkt für ein Plakat kann z. B. die Zeichnung eines vereinfachten Umrisses des Kruzifixes sein. Während des Zeichnens können die Teilnehmer*innen erste Beobachtungen, Gesichtspunkte und Fragestellungen aufnotieren (Zustand, interessante Details, Körperhaltung, Symbolik). In der zweiten Phase wird das Plakat mit Informationen angereichert, die die Teilnehmer*innen durch Recherchen im Internet oder aus Büchern gewinnen (Vergleichsbildungen, religiöse, kunsthistorische und historische Aspekte).

Hinrichs, Carsten: Visualisieren, in: Günther-Arndt, Hilke (Hg.): Geschichts-Methodik. Handbuch für die Sekundarstufe I und II, 2. Aufl., Berlin 2012, S. 236–246.

- Ausdruck

- Erhaltungszustand

- Form

- Funktion

- Körperhaltung

- Präsentation

- Religion

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen vergleichen und recherchieren Funktionen von Objekten in verschiedenen Epochen und präsentieren ihre Ergebnisse.

Sie lernen maximal fünf Exponate kennen. Durch Recherche, Vergleiche und Brainstorming ermitteln die Teilnehmer*innen die ursprüngliche Funktion der Objekte. Gleichzeitig machen sie sich Gedanken darüber, ob ähnliche Objekte heute in gleicher Weise genutzt werden. So werden Unterschiede der Kulturen klar, aber auch Gemeinsamkeiten deutlich. Kleinere Kinder halten ihre Ideen zeichnerisch fest, Ältere präsentieren ihre Ergebnisse auf Tafeln und als Kurzvortrag.

Anwendung auf das Exponat Kreuz

In Kirchen oder öffentlichen Gebäuden, manchmal auch in Privatwohnungen, sind wir mit Kruzifixen konfrontiert. Im Museum können die Teilnehmer*innen eine Liste von Charakteristika des historischen Kruzifixes erstellen, um alte und moderne Kruzifixe vergleichen zu können. Weiterführende Recherchen können sich auf die Funktion, die Präsentation und auf aktuelle Diskussionen um das Kruzifix erstrecken.

Czech, Alfred: Methodische Vielfalt in der personalen Vermittlung, in: Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik - Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 198–224, hier: S. 203 f.

Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 7, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/

Nettke, Tobias: Personale Vermittlung in Museen. Merkmale, Ansätze, Formate und Methoden, in: Commandeur, Beatrix u.a. (Hg.), Handbuch Museumspädagogik. Kulturelle Bildung in Museen, München 2016, S. 173–183, hier: S. 174–175.

- Ausdruck

- Erhaltungszustand

- Form

- Funktion

- Körperhaltung

- Präsentation

- Religion

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen