Nähmaschine

Verfasst von:

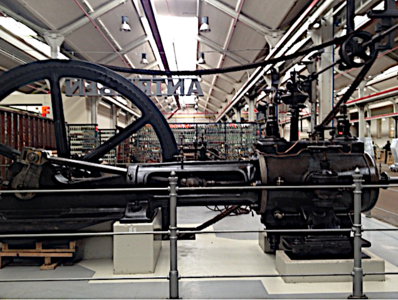

Nähmaschine mit Transmissionsriemen | 1. Hälfte 20. Jh.

Aus Union Special Maschinenfabrik, Stuttgart

k. A.

Material/Technik:Holz und Metall

Beschreibung zu diesem Beispiel

Das genaue Herstellungsdatum der Nähmaschine der Union Special Maschinenfabrik aus Stuttgart ist leider unbekannt, vermutlich wurde sie zwischen 1904 und 1915 produziert. Eine Dampfmaschine betrieb die Nähmaschine. Der Transmissionsriemen übertrug die Energie, sein Antriebsrad ist unten an der Maschine erkennbar. Beim Maschinennähen muss der Nadelfaden auf der Unterseite des Stoffes eine Schlinge bilden. Um eine Naht zu bilden, ist es notwendig, dass ein zweiter Faden durch die Schlinge hindurchgeführt wird, damit sich die Schlinge nicht wieder aus dem Stoff löst.

Literatur zum Thema Nähmaschine

Stadt Mönchengladbach/Städtisches Museum Schloss Rheydt (Hg.)/Karlheinz Wiegmann (Autor): Textiltechnikum. Eine Sammlung der Stadt Mönchengladbach. Katalog, Mönchengladbach 2018, hier: S.21.

Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe

Aspekte

Die Teilnehmer*innen beobachten, wie der*die Vermittler*in die Funktion eines Exponats demonstriert und dabei dessen Verwendungszweck unmittelbar zeigt.

Im Rahmen einer Vorführung besteht für die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, ein Exponat „live“ zu erleben. Dabei wird deutlich, wie sich mit einer Druckmaschine Zeitungsseiten herstellen lassen, wie ein Musikinstrument klingt oder wie ein Webstuhl funktioniert. Zusätzlich erläutert der*die Vermittler*in die Funktion des Objekts. Sobald die Vorführung beendet ist, haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit sich mit dem/der Vermittler*in über ihre Eindrücke auszutauschen.

Anwendung auf das Exponat Nähmaschine

Der*die Vermittler*in näht mit der Nähmaschine und erklärt die verschiedenen Funktionen. Falls es nicht möglich ist, das Exponat selbst für die Vorführung zu nutzen, kann er/sie eine zeitgenössische, kleine Nähmaschine zur Führung mitnehmen und die Funktionen vorführen. Hierfür benötigt man einen Stromanschluss.

Matthes, Michael: Museen der Technik, in: Schrübbers, Christiane (Hg.): Moderieren im Museum. Theorie und Praxis der dialogischen Besucherführung, Bielefeld 2013, S. 117–135.

Meiners, Uwe: Living History im Museum. Gedanken über Chancen und Probleme populärer Vermittlungsversuche, in: Christoph, Barbara/Dippold, Günter (Hg.): Das Museum in der Zukunft - neue Wege, neue Ziele!?, Bayreuth 2013, S. 59–72.

- Bezug zur Lebenswelt

- Funktion

- Gesellschaftliche Bedeutung

- Historischer Zusammenhang

- Nachhaltigkeit

- Technik

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Museumsobjekte werden mit Hilfe weiterer Exponate oder geeigneter Zusatzmaterialien in ihren ursprünglichen kulturellen oder alltagsgeschichtlichen Zusammenhang gebracht.

Viele Exponate sind ihres ursprünglichen Zusammenhangs beraubt und bleiben für den*die Betrachter*in abstrakt. Der Kontext, die Funktion o. Ä., ist aber für das Verständnis des Objekts wesentlich. Ziel ist es, diese Objekte mittels geeigneter Exponate oder didaktischer Materialien (Abbildungen, Vergleichsobjekte, haptische Gegenstände ...) wieder in ihren ursprünglichen Kontext zu rücken. Eventuell lassen sich Museumsexponate in einem anschließenden Stadtrundgang im originalen Kontext verorten.

Anwendung auf das Exponat Nähmaschine

Die Teilnehmer*innen werden in Kleingruppen aufgeteilt und erhalten Texte mit Erfahrungsberichten von Näher*innen aus dem Entstehungszusammenhang der Nähmaschine. Die Kleingruppen stellen die Informationen aus den Texten vor und diskutieren über die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Näher*innen. Neben der Auseinandersetzung mit der Geschichte ist es auch möglich, einen Blick auf heutige Lebens- und Arbeitsbedingungen von Näher*innen zu werfen und über die weltweite Textilindustrie sowie über Nachhaltigkeit zu sprechen.

Bauereiß, Michael: Vom Museum in den Stadtraum, in: Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik. Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 282–286.

- Bezug zur Lebenswelt

- Funktion

- Gesellschaftliche Bedeutung

- Historischer Zusammenhang

- Nachhaltigkeit

- Technik

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Gegenstände stehen im Bezug zu dem Exponat und können Einfälle, Erinnerungen, Gedanken und Gefühle auslösen.

Die „magnetischen“ Gegenstände entspringen dem Prinzip des Chinesischen Korbs. In einem Korb befinden sich Alltagsgegenstände, wie z. B. ein Schlüsselbund, eine Orange, ein Spiegel, die in einem Spannungsfeld zum besprechenden Objekt stehen können. Die Teilnehmer*innenn nehmen einen Gegenstand. Vor der Gruppe stellen sie dar, welche persönlichen Assoziationen und Bezüge sie zwischen Gegenstand und Exponat hergestellt haben.

Anwendung auf das Exponat Nähmaschine

Die Teilnehmer*innen suchen sich aus einem Korb Gegenstände heraus, die zur Textilherstellung benötigt werden, beispielsweise Nähnadel, Kleidungsstück, Stoff, Schnittmuster und Baumwolle. Anhand der Gegenstände sprechen die Teilnehmer*innen über ihre Assoziationen zur Nähmaschine und über Textilherstellung. Mit Erwachsenen können die Bedingungen von Textilherstellung sowie Nachhaltigkeit thematisiert werden, von der Industrialisierung im 19. Jh. bis zur Globalisierung im 21. Jh. Mit Kindern eignet sich der Blick auf Technik und Material: Woher kommen die Stoffe? Wo wächst Baumwolle?

Dreykorn, Monika: Methoden im Museum, in: Wagner, Ernst/Dreykorn, Monika (Hg.): Museum, Schule, Bildung: Aktuelle Diskurse, innovative Modelle, erprobte Methoden, München 2007, S. 169–179, hier: S. 174 f.

Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 37, 41, 68, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/

- Bezug zur Lebenswelt

- Funktion

- Gesellschaftliche Bedeutung

- Historischer Zusammenhang

- Nachhaltigkeit

- Technik

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen