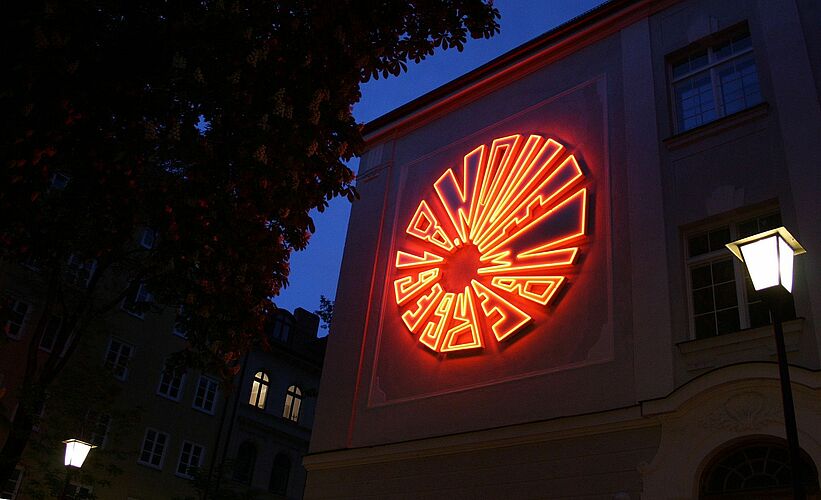

Lichtinstallation

Verfasst von:

„8. November 1939“ | 2009

Von Silke Wagner

Durchmesser: 5,1 m, T: 0,2 m

Material/Technik:Neonbeleuchtetes Glas, Aluminium, Transformatoren, Steuerungssystem, Zeitschaltuhr

Beschreibung zu diesem Beispiel

Eine Installation ist ein dreidimensionales Kunstwerk. Sie ist an den Standort gebunden oder auf eine Situation bezogen. Die kreisrunde Neonlicht-Installation der Künstlerin Silke Wagner beschreibt das Datum „8. November 1939“. Sie erinnert an den Widerstandskämpfer Georg Elser. Am Abend des benannten Tages verübte er ein Bombenattentat auf Adolf Hitler und dessen Gefolge im Münchner Bürgerbräukeller, das nur knapp scheiterte. Täglich um 21.20 Uhr, dem Zeitpunkt des Bombenschlags, leuchten die Buchstaben nacheinander auf, bis der gesamte Schriftzug erhellt ist. Auf diese Weise ergibt sich die abstrakte Darstellung einer Explosion. Nach einer Minute erlischt das Licht wieder. Während des übrigen Tages ist das Denkmal ausgeschaltet und fügt sich unscheinbar in die Anlage des Georg-Elser-Platzes ein. Der Schreiner hatte das Attentat nur wenige Meter entfernt in seinem Zimmer geplant.

Literatur zum Thema Lichtinstallation

Renz, Ulrich: Georg Elser. Allein gegen Hitler, Stuttgart 2014, S. 38–42.

Hierschbiegel, Oliver: Elser. Der Film, 2015.

Babias, Marius (Hg.): Silke Wagner 2000–2008, Ausst. Kat. Köln 2008, S.7–16.

Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe

Aspekte

Mit einer Wahlurne werden Stimmzettel zu einer Wahl oder Abstimmung gesammelt. Der Stimmzettel gibt Auskunft über eine getroffene Entscheidung.

Die Methode orientiert sich an einer demokratischen Abstimmung, bei der Bürger*innen ihren Stimmzettel in eine Wahlurne geben. Die Anzahl der Wahlurnen richtet sich hier allerdings nach der Anzahl der möglichen Entscheidungen, die zu treffen sind. Es gibt also immer mindestens zwei Urnen, z. B. für Ja-/Nein-Entscheidungen. Als „Stimmzettel“ können Wort-, Text- oder Bildkarten dienen. Die Teilnehmer*innen werfen ihre Karte(n) in die passend beschriftete/bebilderte Urne. Hierdurch und weil die Entscheidungen anschließend gemeinsam besprochen werden, ist die „Wahl“ öffentlich und nicht geheim.

Anwendung auf das Exponat Lichtinstallation

Gemeinsam mit dem*der Vermittler*in erarbeitet sich die Gruppe Besonderheiten des Werks. Eine Aufgabenstellung kann z. B. sein: Kann eine Lichtinstallation ein Denkmal sein? Was macht ein Denkmal aus? Anschließend erhält jedes Mitglied eine Karte mit einer Abbildung möglicher Erinnerungsträger und gibt sie in eine von zwei Wahlurnen: „Denkmal“ oder „Kein Denkmal“. Jedes Mitglied trifft durch Abgabe des Stimmzettels eine individuelle und gleichzeitig öffentlich sichtbare Entscheidung.

„Methoden in der politischen Bildung“, in: Polis Aktuell, Nr. 2, 2017, S. 4: https://www.politik-lernen.at/dl/lkNmJMJKomlKMJqx4KJK/pa_2_17_Methoden.pdf

- Aussehen

- Demokratisches Handeln

- Eigenschaften

- Emotionen

- Erinnerungsträger

- Fakten und Fiktion

- Fantasie

- Geschichte im Exponat

- Historischer Zusammenhang

- Informationen

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Investigative Journalisten spüren Skandale auf. Mittels Recherchen finden sie die Wahrheit heraus und tragen so zum Schutz der Demokratie und zu mehr Gerechtigkeit bei.

Die Teilnehmer*innen werden als Journalist/innen zu einer Pressekonferenz geladen. Der*die Vermittler*in erzählt eine spannende Geschichte über ein Exponat, die in die Zeitung kommen soll. Doch ist Vorsicht geboten: Kann man einem*einer Vermittler*in wirklich vertrauen? Stimmt das Erzählte? Aufgabe der Journalist/innen ist es, detektivisch gut zuzuhören, sich Notizen zu machen und die Informationen in Kleingruppen gewissenhaft zu überprüfen. Mithilfe von Flyern, Ausstellungskatalogen und Internetrecherchen rekonstruieren sie die wahre Geschichte wie professionelle Enthüllungsjournalist/innen.

Anwendung auf das Exponat Lichtinstallation

Auch hinter Lichtinstallationen stecken Geschichten. Der*die Vermittler*in erzählt den Investigativen Journalist*innen eine Geschichte zu diesem Werk. Dies könnte z. B. seine/ihre Version des historischen Ereignisses sein, an die das Objekt erinnert. Auch möglich ist eine Geschichte zum Ort oder zur Umgebung im Zusammenhang mit dem Objekt. Anschließend beginnen die Enthüllungsjournalist*innen in arbeitsgleichen Kleingruppen mit ihren Recherchen und decken auf, welche Teile der Geschichte der Wahrheit entsprechen. Die Ergebnisse werden in der gesamten Gruppe zusammengetragen und abgestimmt.

Schnibben, Cordt: „Was Bildung vom Journalismus lernen kann“, in: Bundeszentrale für politische Bildung: https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/303437/was-bildung-vom-journalismus-lernen-kann

Podcast „Investigative Recherche“ mit Katrin Langhans: https://reporterfabrik.org/podcast/themensuche-und-recherche/

- Aussehen

- Demokratisches Handeln

- Eigenschaften

- Emotionen

- Erinnerungsträger

- Fakten und Fiktion

- Fantasie

- Geschichte im Exponat

- Historischer Zusammenhang

- Informationen

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen erzählen die Geschichte in Ausstellungstexten, Bildunterschriften oder mündlich um oder weiter.

Grundlage hierfür ist das Recherchieren der Fakten und narrativen Aussagen des Exponates (z. B. Auswirkungen von Katastrophen, Erfindungen, Karrieren, Vorgeschichte des Exponats).

Die Erzählung kann mündlich oder schriftlich in Form von Ausstellungstexten geschehen. Wichtig ist hierbei, dass die Teilnehmer*innen bewusst zwischen Fakten und Fiktion unterscheiden.

Anwendung auf das Exponat Lichtinstallation

Jedes Exponat erzählt eigene Geschichten, so auch Lichtinstallationen. Häufig erinnern sie an eine persönliche Haltung, eine individuelle Biografie oder an ein bedeutendes Ereignis. Der*die Vermittler*in berichtet von der besonderen Geschichte zu diesem Werk. Die Teilnehmer*innen hören zu und machen sich Notizen. Danach bilden sie Kleingruppen. Gemeinsam überlegen sie sich den weiteren fiktiven Verlauf der Geschichte, wenn das Geschehen, an das die Installation erinnert, einen anderen Ausgang genommen hätte.

Pandel, Hans-Jürgen: Erzählen, in: Mayer, Ulrich/Pandel, Hans-Jürgen/Schneider, Gerhard (Hg.): Handbuch Methoden im Geschichtsunterricht, Schwalbach/Ts. 2004, S. 408–424.

- Aussehen

- Demokratisches Handeln

- Eigenschaften

- Emotionen

- Erinnerungsträger

- Fakten und Fiktion

- Fantasie

- Geschichte im Exponat

- Historischer Zusammenhang

- Informationen

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen schlüpfen in die Rollen zweier Parteien mit unterschiedlichen Ansichten und tauschen in einem Streitgespräch Argumente zu einem Exponat aus.

Sie formieren sich in zwei Gruppen. Die beiden Gruppen schlüpfen in die Rollen zweier gegensätzlicher Positionen – beispielsweise zweier zum Exponat passender Berufsgruppen: Galerist/in contra Kunstkritiker*in, Forscher*in contra Investor/in, ... Beide Gruppen sammeln zunächst in der Auseinandersetzung mit dem Exponat Argumente, die das Pro bzw. Contra verdeutlichen sollen. Sind die Gruppen fertig, geht es im Ping-Pong-Verfahren in die Diskussion, die der*die Vermittler*in moderiert.

Anwendung auf das Exponat Lichtinstallation

Kunstwerke rufen oftmals kontroverse Meinungen hervor, insbesondere in Verbindung mit Erinnerungskultur im öffentlichen Raum. Die Teilnehmer*innen beziehen, in zwei Gruppen aufgeteilt, jeweils gegensätzliche Positionen: die erste Gruppe die der Initiatoren*innen, die zweite die der Bürger*innen. Letzteren ist die Installation zu modern und zu unverständlich. Welche Gründe könnten sie noch gegen das Projekt gehabt haben? Welche Meinungen und Argumente könnte der*die Initiator/in vertreten haben? Dies erarbeiten die zwei Gruppen in einem Streitgespräch.

Streitgespräch, in: http://www.sn.schule.de/~sud/methodenkompendium/module/2/1_2.htm

- Aussehen

- Demokratisches Handeln

- Eigenschaften

- Emotionen

- Erinnerungsträger

- Fakten und Fiktion

- Fantasie

- Geschichte im Exponat

- Historischer Zusammenhang

- Informationen

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Wie der Name bereits andeutet, „wimmelt“ es in einem Wimmelbild nur so von Details, Menschen, Tieren und Dingen. Es zeigt viele Alltagsszenen, welche durch die gemeinsame Umgebung, wie z. B. eine Stadt, miteinander verbunden sind. Die visuelle Überwältigung ist hier zentral. Dementsprechend fordernd kann es sein, mündlich beschriebene Ausschnitte, ähnlich den digitalen Versionen, innerhalb einer festgelegten Zeit zu finden. Diese Methode eignet sich hervorragend, um sie auf belebte öffentliche Plätze und auf detailreiche Kunstwerke, Dioramen oder Modelle zu übertragen.

Anwendung auf das Exponat Lichtinstallation

Die Methode eignet sich sehr gut für einen öffentlichen Platz, weil es verschiedene Szenen und Gegenstände zu entdecken gibt. Die Teilnehmer*innen werden aufgefordert, innerhalb von 15 Sekunden z. B. ein Denkmal am Platz zu finden. Dabei gelangen sie schnell zu den Kernfragen: Wie sieht ein Denkmal aus? Und kann eine Lichtinstallation ein Denkmal sein? Hier sind mehrere Objekte zu finden, zudem fügen sich Lichtinstallationen tagsüber oft beinahe unsichtbar in die Umgebung. Dies macht die Aufgabe in der Kürze der Zeit sehr herausfordernd.

Rémi, Cornelia: Wimmelbooks, in: Kümmerling-Meibauer, Bettina (Hg.): Routledge Companion to Picturebooks. London/New York 2017, S. 158–168.

Rußegger, Arno u. a. (Hg.): Wie im Bilderbuch: zur Aktualität eines Medienphänomens, Innsbruck/Wien/Bozen 2016, S. 21–32.

Rémi, Cornelia: Reading as Playing. The Cognitive Challenge of the Wimmelbook, in: Kümmerling-Meibauer, Bettina (Hg.): Emergent Literacy – Children’s Books from 0 to 3. Studies in Written Language and Literacy. Bd. 13, Amsterdam 2011, S. 115–139, preprint online: www.academia.edu/220615/Reading_as_Playing_The_Cognitive_Challenge_of_ the_Wimmelbook

- Aussehen

- Demokratisches Handeln

- Eigenschaften

- Emotionen

- Erinnerungsträger

- Fakten und Fiktion

- Fantasie

- Geschichte im Exponat

- Historischer Zusammenhang

- Informationen

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen