Theaterkulisse

Verfasst von:

Hintergrund „Rokokosaal“ | um 1900

München

H: 75,5 cm, B: 170,5 cm

Material/Technik:Leinwand bemalt, Holz

Beschreibung zu diesem Beispiel

Die Theaterkulisse ist Teil des Münchner Marionettentheaters. Die Bemalung auf Leinwand zeigt einen Rokokosaal, der einen festlichen Rahmen für verschiedene Anlässe mit hoher Bedeutung bietet. Sie ist im Stil des Rokoko, der sich durch geschwungene Linien und asymmetrische Muster, die mit Gold verziert sind, zeigt. In Opern, Konzertstätten, Kabaretts, Varietés oder Lichtspiel- Puppen-, oder Schattentheater betonen Theaterkulissen die Handlung durch einen meist modellhaften Hintergrund, der dem Ort der Handlung entspricht. Sie können Innenräume, ganze Gebäudefassaden oder Straßenzüge darstellen. Die Kulissen wurden von Werkstätten nach Entwürfen des Bühnenbildners hergestellt. Bei Szenenwechseln wurden die Kulissen in der Regel hinter geschlossenem Vorhang umgebaut oder im Marionettentheater auf offener Bühne umgestaltet.

Literatur zum Thema Theaterkulisse

Till, Wolfgang: Puppentheater: Bilder, Figuren, Dokumente im Münchner Stadtmuseum, München 1986, S. 52.

Bernstengel, Olaf/Rebehn, Lars: Volkstheater an Fäden: Vom Massenmedium zum musealen Objekt – Sächsisches Marionettentheater im 20. Jahrhundert, Halle 2008.

Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe

Aspekte

Die Teilnehmer*innen stellen Personen und/oder Handlungen in einem kurzen Stegreifspiel oder in einem nach festen Spielregeln geplanten Rollenspiel szenisch dar.

Dabei schlüpfen sie in unterschiedliche Rollen (Schauspieler*innen, Publikum, ggf. Regieführer*innen) und fühlen sich in verschiedene Charaktere ein. Ein guter Ausgangspunkt kann das Nachstellen sein. Der*die Vermittler*in unterstützt sie durch „Regiehilfen“ indem er/sie spielerische Impulse gibt, oder durch Fantasie-/Bewegungsspiele, die eine Rollenidentifikation fördern. Gespielt wird dialogisch oder pantomimisch, alternativ übernimmt eine Person die Rolle eines Erzählers/einer Erzählerin. Weitere Methoden (Kreatives Schreiben, Filmstill) ermöglichen darüber hinaus Zugänge zu Charakteren und Handlungen.

Anwendung auf das Exponat Theaterkulisse

Die Teilnehmer*innen stellen Personen und/oder Handlungen zu den abgebildeten Szenen (Rokokosaal) auf der Kulisse in einem nach festen Spielregeln geplanten Rollenspiel (Hofhaltung, Etikette, Empfang am Hof …) szenisch dar. Dabei schlüpfen sie in unterschiedliche Rollen und fühlen sich in verschiedene Charaktere (z. B. Hofdamen, Adlige, Wache, Dienerschaft …) ein. Mit Begleitung von Musik aus der Zeit wird dialogisch oder pantomimisch gespielt. Eine Person kann auch die Rolle eines Erzählers/einer Erzählerin übernehmen.

Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg): Museumspädagogik. Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 215–216.

Wagner, Ernst/Czech, Alfred: Methoden der Annäherung an Museumsobjekte, in: Kunst + Unterricht, Heft 323/324 (2008), S. 45, 53.

Wagner, Ernst/Dreykorn, Monika (Hg): Museum - Schule - Bildung. Aktuelle Diskurse - Innovative Modelle - Erprobte Methoden, München 2007, S. 187.

Bertscheid, Ralf: Bilder werden Erlebnisse. Mitreißende Methoden zur aktiven Bildbetrachtung in Schule und Museum, Mülheim a. d. Ruhr 2001.

Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 63, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/

http://www.ulrichbaer.de/files/Methodenblaetter-Museumspaedagogik.pdf, S. 4.

http://methodenpool.uni-koeln.de/szenisch/frameset_szenisch.html

http://methodenpool.uni-koeln.de/rollenspiel/frameset_rollenspiel.html

- Architektur

- Atmosphäre

- Bewegung

- Bildinszenierung

- Bühnenteile

- Dargestellter Inhalt

- Detailreichtum

- Details

- Drehbuch

- Farbe

- Raumausstattung

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

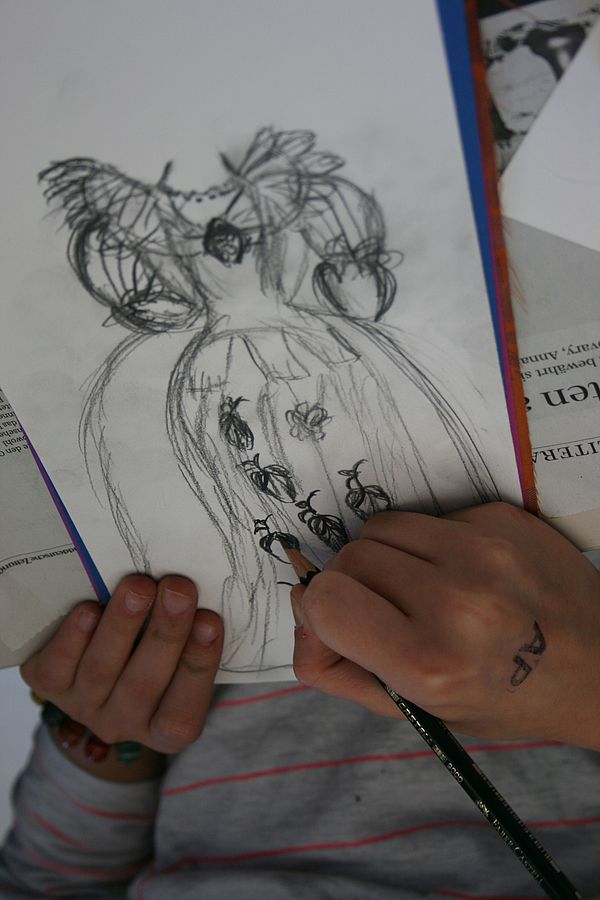

Nachbilden meint das Abzeichnen oder Rekonstruieren eines Exponats in seiner Gesamtheit auf kreativ-gestalterische Weise. Sie kann jedoch auch nur auf ein Detail gerichtet sein.

Nachbildungen zielen darauf ab, dem Originalobjekt möglichst nahezukommen. Die Teilnehmer*innen können sich beispielsweise in ein Exponat einfühlen, indem sie Kompositionslinien in Kopien einzeichnen oder eine plastische Nachbildung aus Ton oder anderen Materialien kreativ gestalten. Weitere Möglichkeiten des Nachbildens sind lebende Bilder, Kostümierungen und davon Fotografien, Videoaufnahmen und Schnellskizzen. Nachgebildet werden kann auch der Raum, dessen Grundriss mit den Positionen von Figuren oder Objekten geklärt werden kann.

Anwendung auf das Exponat Theaterkulisse

Die Teilnehmer*innen zeichnen die gesamte Kulisse oder nur ein Detail ab oder rekonstruieren sie mit verschiedenen Materialien (Karton, Filz, Styropor, Knete …). Zusätzlich können sie Elemente (Personen, Möbelstücke, Tiere, Pflanzen ...), die aus der abgebildeten Epoche stammen, hinzufügen.

Czech, Alfred: Geschichte in Kunst dechiffrieren. Bilder der Wirklichkeit - Wirklichkeit der Bilder, in: GWU 68 (2017), 1–2, S. 75–87, hier S. 85.

Kirschenmann, Johannes/Schulz, Frank: Bilder erleben und verstehen. Einführung in die Kunstrezeption, Leipzig 1999, S. 45–47, hier S. 46.

- Architektur

- Atmosphäre

- Bewegung

- Bildinszenierung

- Bühnenteile

- Dargestellter Inhalt

- Detailreichtum

- Details

- Drehbuch

- Farbe

- Raumausstattung

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

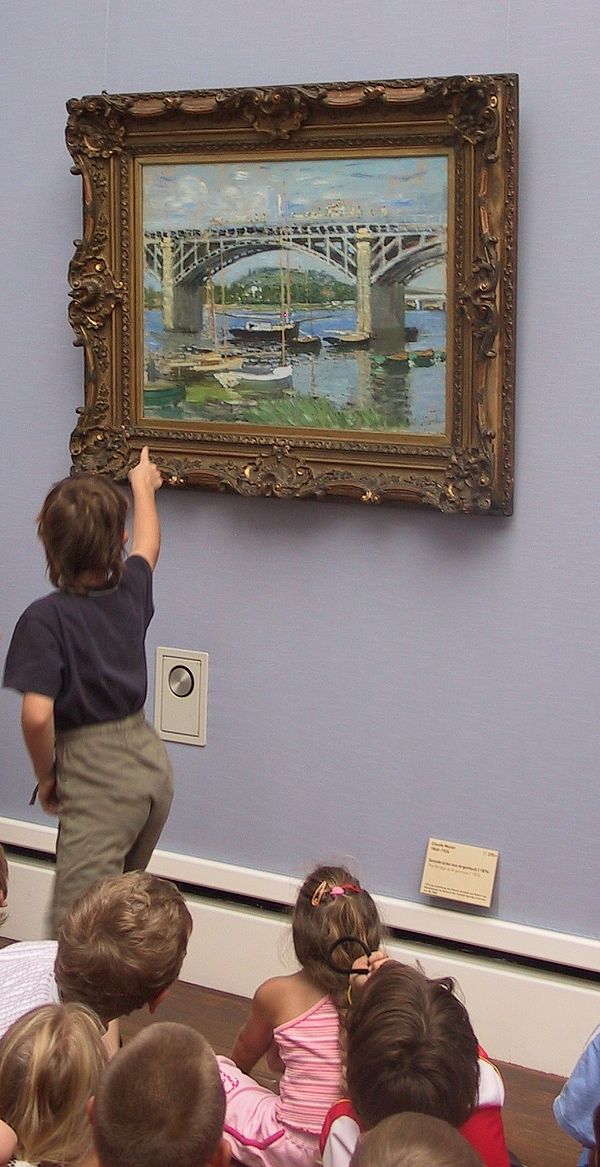

In dem ursprünglichen Kinderspiel stellen sich die Teilnehmer*innen abwechselnd die Aufgabe, Gegenstände in der Umgebung zu finden.

Ein*e Teilnehmer*in formuliert eine Suchaufgabe, z. B.: „Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist rot!“ Die Mitspieler*innen versuchen zu erraten, auf welches Objekt in ihrem Blickfeld sich der Hinweis bezieht. Da es keinerlei Einschränkungen gibt, bleiben die Teilnemer*innen offen für alle Arten von Eindrücken. Sie verschaffen sich einen Überblick mit Hilfe ihrer Alltagserfahrungen. Das beliebte Kinderstegreifspiel erfordert kaum Vorbereitung und lässt sich vor allem mit Jüngeren in jedem Museum, in jedem Raum und vor fast jedem Objekt spielen.

Anwendung auf das Exponat Theaterkulisse

Die Teilnehmer*innen stellen sich abwechselnd die Aufgabe, Formen und Motive in der Theaterkulisse zu finden. Mit einer formulierten Suchaufgabe, beispielsweise: „Ich sehe was, was du nicht siehst, und das macht Musik!“, versuchen die Mitspieler*innen zu erraten, auf welches Objekt sich das Rätsel bezieht (in diesem Beispiel: die Posaune).

Czech, Alfred/Wagner, Ernst (Hg.): „Ins Museum“, in: Kunst + Unterricht, Heft 323/324, 2008, S. 47.

Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 30, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/

- Architektur

- Atmosphäre

- Bewegung

- Bildinszenierung

- Bühnenteile

- Dargestellter Inhalt

- Detailreichtum

- Details

- Drehbuch

- Farbe

- Raumausstattung

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Gruppe entwirft ein Bühnenbild um das Objekt und gestaltet dazu eine Theaterszene mit Drehbuch.

Entweder gestalten die Teilnehmer*innen die Szene frei oder mit vorgeschlagenen Beispielrequisiten. Später überprüft die Gruppe die historische Korrektheit des Bühnenbildes. Anschließend kann die Gruppe die vorbereitete Szene aufführen.

Anwendung auf das Exponat Theaterkulisse

Die Gestaltung und Abbildung der Theaterkulisse gibt den Anlass, eine passende Szene aus der entsprechenden Epoche zu entwerfen. Zusätzliche Elemente wie Möbelstücke, Wandbespannung oder Teppiche können mit Karton und Malstiften anhand von Vorlagen gebastelt werden. Die Mode kann auch Teil der erfundenen Szene sein.

Höhn, Jessica: Theaterpädagogik, Berlin 2015, S. 11–30.

Bidlo, Tanja: Theaterpädagogik, Essen 2006.

Bernhard Asmuth: Szene, in: Müller, Jan-Dirk (Hg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. 3, Berlin/New York 2003, S. 566 f.

- Architektur

- Atmosphäre

- Bewegung

- Bildinszenierung

- Bühnenteile

- Dargestellter Inhalt

- Detailreichtum

- Details

- Drehbuch

- Farbe

- Raumausstattung

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen