Nutzholzpflanze

Verfasst von: &

Gewöhnliche Fichte Picea abies (L.) Karst. (Pinaceae) | ca. 80 Jahre

Aus Europa

H: ca. 30m

Material/Technik:Holz

Beschreibung zu diesem Beispiel

Die Gewöhnliche Fichte, Picea abies, ist ein in Europa heimischer Nadelbaum. Der Baum wird 30–50 m hoch, bis zu 200 Jahre alt und hat einen geraden Stamm mit kupferbrauner Rinde. Die 1–2,5 cm langen, spitzen Nadeln sind im Querschnitt rautenförmig. Die Zapfen hängen an den Zweigen und fallen bei Reife herunter. Die Samen mit häutigen Flügeln verbreiten sich als Schraubenflieger. Sie ernähren viele Wildtiere. Die Fichte ist in Bergwäldern und in nördlichen Nadelwäldern heimisch. Sie wächst schnell und ist anspruchslos im Nährstoffbedarf. Deswegen wird sie als wichtiger Rohstofflieferant für die Papier- und chemische Industrie, als Energielieferant und Baustoff oft in Monokulturen gepflanzt. Sie dient als Klangholz für Musikinstrumente, und traditionell als Christbaum und Maibaum. Die Fichte ist empfindlich gegenüber Klimaerwärmung, Windwurf und dem Befall von Schädlingen.

Literatur zum Thema Nutzholzpflanze

Kremer, Bruno: Bäume Erkennen & Bestimmen, München 2001, S. 18.

Lieberei, Reinhard/Reisdorff, Christoph: Nutzpflanzenkunde, 7. Aufl., Stuttgart 2007, S.372–374.

Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe

Aspekte

Beim Vergleich werden die Teilnehmer*innen auf Unterschiede oder Ähnlichkeiten aufmerksam.

Ohne Vorwissen können sie aus ihrer Wahrnehmung heraus zu den wichtigsten Erkenntnissen kommen. Dabei schult der Vergleich die Differenzierung der Wahrnehmung. Je nach Art des Vergleichs fokussiert er die Aufmerksamkeit auf Unterschiede oder Ähnlichkeiten. Je ähnlicher sich die Vergleichsobjekte im Museum sind, desto mehr „Feinheiten“ entdecken die Teilnehmer*innen.

Es bieten sich zwei Möglichkeiten an: zum einen der Vergleich von Originalen, zum anderen der Vergleich von Originalen und Reproduktionen.

Anwendung auf das Exponat Nutzholzpflanze

&

Die Teilnehmer*innen erhalten Proben unterschiedlicher Hölzer, Steine und Kunststoffe, die annähernd die gleiche Größe haben. Sie ordnen die Materialien nach ihrer Art, sie wiegen sie und untersuchen in einem Wassergefäß ihre Schwimmfähigkeit. Es wird über die Brennbarkeit und Verwendung gesprochen. Kommt das Material in der Natur vor oder wird es vom Menschen hergestellt? Anschließend werden die Ergebnisse diskutiert.

Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik - Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 204.

- Arten

- Beschaffenheit

- Eigene Erfahrung

- Emotionen

- Energieversorgung

- Material

- Nachhaltigkeit

- Transport

- Umwelt

- Verwendung

- bis 3 Jahre

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

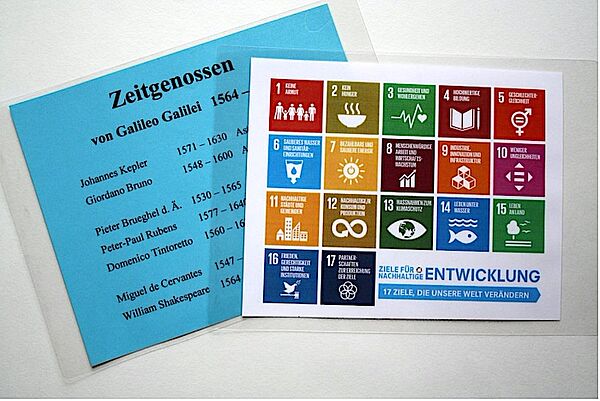

Die Teilnehmer*innen erhalten Karten mit weiterführenden Informationen, die sie in einen kritischen Zusammenhang mit dem Exponat stellen.

Sie versuchen die Informationen auf der Karte mündlich oder schriftlich auf das Exponat zu beziehen. Möglich wären Hintergrundinformationen zu Materialeigenschaften, Zeitgenossen, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sowie zu geschichtlichen, politischen und sozialen Verhältnissen. Auf diese Weise betrachten die Teilnehmer*innen eigenständig das Exponat in einem neuen Zusammenhang. Gemeinsam mit dem/der Vermittler*in werden diese dann diskutiert.

Anwendung auf das Exponat Nutzholzpflanze

&

Der*die Vermittler*in informiert über Nutzhölzer als Energielieferant, Baumaterial, Grundlage für die Papier- und chemische Industrie, Umweltbelastung, Forstkultur, Monokulturen, exotische Hölzer, Transportwege, Recycling und Verbraucherverhalten. Auf den Info-Karten sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen aufgeführt. Erst in Kleingruppen, dann im Plenum werden die Ziele im Bezug auf Nutzholz, die Bedeutung von nachwachsenden Rohstoffen und die Funktionen des Ökosystems „Wald“ diskutiert.

Dreykorn, Monika: Methoden im Museum, in: Wagner, Ernst/Dreykorn, Monika (Hg.): Museum, Schule, Bildung: Aktuelle Diskurse, innovative Modelle, erprobte Methoden, München 2007, S. 169–179.

- Arten

- Beschaffenheit

- Eigene Erfahrung

- Emotionen

- Energieversorgung

- Material

- Nachhaltigkeit

- Transport

- Umwelt

- Verwendung

- bis 3 Jahre

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Materialproben ermöglichen es, Materialeigenschaften eines Exponats zu erkunden.

Die Proben machen das Exponat erfahrbar, da in der Regel aus konservatorischen Gründen Museumsobjekte nicht berührt werden dürfen. Erhalten die Teilnehmer*innen Materialproben in die Hand, erleben sie haptisch Materialeigenschaften wie Oberflächenstruktur, Härte, Form, Gewicht oder auch Klang eines Materials. Der Einsatz von mehreren Materialproben ist sinnvoll, um im Vergleich besondere Eigenschaften und Unterschiede noch deutlicher zu erkennen. Auch bildlich dargestellte Materialien werden durch reale Materialproben „begreifbar“.

Anwendung auf das Exponat Nutzholzpflanze

&

Der/die Vermittler*in bringt Hölzer verschiedener Baumarten mit. Idealerweise sind die Hölzer gleich groß geschnitten. Die Teilnehmer*innen nehmen die Hölzer in die Hand und betrachten Farbe und Maserung und spüren das unterschiedliche spezifische Gewicht. Sie werden über die Herkunft und die Verwendung der Hölzer informiert. Das Holz der Fichte kommt z. B. beim Haus-, Möbel- und Instrumentenbau zum Einsatz.

Busse, Klaus-Peter: Bildumgangsspiele: Kunst unterrichten, Dortmund 2004, S. 87.

Seitz, Rudolf: Phantasie & Kreativität. Ein Spiel-, Nachdenk- und Anregungsbuch, München 1998, S. 56.

Bezirk Oberfranken (Hg.): Musbi. Museum bildet. Methodenkärtchen, Bayreuth 2014.

Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 37, 47, 66, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/

- Arten

- Beschaffenheit

- Eigene Erfahrung

- Emotionen

- Energieversorgung

- Material

- Nachhaltigkeit

- Transport

- Umwelt

- Verwendung

- bis 3 Jahre

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen bauen nach genauer Betrachtung des Exponats und mit Hilfe einer schematischen Vorgabe das Objekt nach.

Eine Abbildung oder ein Modell, passend zum Exponat, werden zusammen mit dem benötigten Material an die Gruppen verteilt. Die Teilnehmer*innen bauen selbstständig ein vereinfachtes Modell des Exponats zusammen. Dadurch können die Zusammensetzung und Wirkung z. B. einer Maschine erfahren werden.

Anwendung auf das Exponat Nutzholzpflanze

&

Die Samen von manchen Nutzholzpflanzen, wie z. B. die der Fichte werden vom Wind verbreitet. Da sie sehr klein sind, kann zur Veranschaulichung der Flugeigenschaften der Samen einer Fichte entweder vor Ort oder in einer nachgelagerten Aufarbeitung ein Schraubenflieger gebaut und anschließend ausprobiert werden. Eine Anleitung zum Bau eines Schraubenfliegers findet sich hier.

Czech, Alfred: Methodische Vielfalt in der personalen Museumsvermittlung, in: Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik. Ein Handbuch Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 212, 214.

Menger, Julia: Lastentransport mit einfachen mechanischen Maschinen. Didaktische Rekonstruktion als Beitrag zum technischen Sachunterricht in der Grundschule, Band 30, Oldenburg 2010, S. 21–28.

Arnold, Nick: Räder, Hebel und Schrauben: Technik einfach gut erklärt-Tolle Maschinen zum Selberbauen, Hamburg 2013, S. 12–14.

- Arten

- Beschaffenheit

- Eigene Erfahrung

- Emotionen

- Energieversorgung

- Material

- Nachhaltigkeit

- Transport

- Umwelt

- Verwendung

- bis 3 Jahre

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen