Teich

Verfasst von: &

Oberfläche: 3500 m², Fassungsvermögen: ca. 4000 m³

Material/Technik:Wasser, Betonbecken

Beschreibung zu diesem Beispiel

Der Teich im Botanischen Garten ist ein stehendes Gewässer mit geringer Tiefe. Darum entsteht in diesem Teich im Gegensatz zu einem See keine stabile Temperaturschichtung. Wie alle Teiche wurde er künstlich angelegt. Außer Zierteichen gibt es z. B. Mühlen-, Feuerwehr- und Fischteiche. Der Teich ist ein Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Viele Tiere können direkt vor Ort beobachtet werden. Dort leben z. B. Wasservögel, Fische, Reptilien, Amphibien, Schnecken und Insekten. Einige Tiere erkennt man erst unter dem Mikroskop (Wasserflöhe, Hüpferlinge, Nesseltiere, ...). Der Uferbereich eines Teichs wird in verschiedene Zonen eingeteilt: Bruchwald-, Röhricht und Schwimmblattzone. Eine Tauchblattzone, Tiefenalgen sowie undurchlichtete Zonen finden sich nur in tieferen Gewässsern. Das Ökosystem Teich ist vielfach durch Verschmutzung, Trockenlegung oder Überdüngung bedroht.

Fischer-Nagel, Heiderose/Fischer-Nagel, Andreas: Entdecke den Teich, Spangenberg-Metzebach 2021, S. 6–42.

Fitter, Richard/Fitter, Alastair H./Blamey, Marjorie: Pareys Blumenbuch: Blütenpflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas, Berlin 2000, S. 292–303.

Streble, Heinz/Krauter, Dieter: Das Leben im Wassertropfen, Stuttgart 2018.

Botanischer Garten München (Hg.): Botanischer Garten München, München 2014.

Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe

Aspekte

Beim Vergleich werden die Teilnehmer*innen auf Unterschiede oder Ähnlichkeiten aufmerksam.

Ohne Vorwissen können sie aus ihrer Wahrnehmung heraus zu den wichtigsten Erkenntnissen kommen. Dabei schult der Vergleich die Differenzierung der Wahrnehmung. Je nach Art des Vergleichs fokussiert er die Aufmerksamkeit auf Unterschiede oder Ähnlichkeiten. Je ähnlicher sich die Vergleichsobjekte im Museum sind, desto mehr „Feinheiten“ entdecken die Teilnehmer*innen.

Es bieten sich zwei Möglichkeiten an: zum einen der Vergleich von Originalen, zum anderen der Vergleich von Originalen und Reproduktionen.

Anwendung auf das Exponat Teich

&

Der Teich gehört, wie der See oder der Tümpel, zu den stehenden Gewässern. Die Teilnehmer*innen arbeiten die Umweltfaktoren (Temperatur, Nährstoffgehalt, Sauerstoffgehalt, Sauberkeit, Tiefe) heraus und betrachten die Pflanzen, die im und am Teich wachsen. See- und Teichrosen, Gehölze am Teichrand, aber auch verschiedene Pflanzen der Röhrichtzone lassen sich gut identifizieren. Mit Fotografien werden die Pflanzenarten und Wachstumsformen mit denen an fließenden Gewässern oder am Meer verglichen. Die Teilnehmer*innen finden Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Gewässertypen.

Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik - Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 204.

- Arten

- Bestandteile

- Eigenschaften

- Formen

- Größe

- Nachhaltigkeit

- Nutzung

- Schutz

- Umwelt

- Verschmutzung

- bis 3 Jahre

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen erhalten Karten mit weiterführenden Informationen, die sie in einen kritischen Zusammenhang mit dem Exponat stellen.

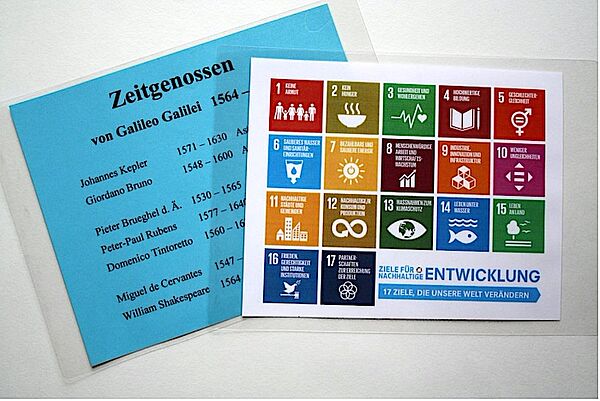

Sie versuchen die Informationen auf der Karte mündlich oder schriftlich auf das Exponat zu beziehen. Möglich wären Hintergrundinformationen zu Materialeigenschaften, Zeitgenossen, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sowie zu geschichtlichen, politischen und sozialen Verhältnissen. Auf diese Weise betrachten die Teilnehmer*innen eigenständig das Exponat in einem neuen Zusammenhang. Gemeinsam mit dem/der Vermittler*in werden diese dann diskutiert.

Anwendung auf das Exponat Teich

&

Die Teilnehmer*innen bekommen eine Karte mit den 17 Zielen der BNE und diskutieren zum Teich erst in Kleingruppen, dann im Plenum. Was hat der Teich mit diesen Zielen zu tun? Warum sind Gewässer-, Biotop-, und Artenschutz wichtig? Warum ist eine gewisse Artenkenntnis nötig, um Tiere und Pflanzen zu schützen und um nachhaltig handeln zu können? Wozu dient der Teich? Sind nur wirtschaftliche Ziele wichtig, oder auch ökologische? Die Teilnehmer*innen sollen für das Ökosystem Teich und für die Natur im Allgemeinen sensibilisiert und zu nachhaltigem Handeln befähigt werden.

Dreykorn, Monika: Methoden im Museum, in: Wagner, Ernst/Dreykorn, Monika (Hg.): Museum, Schule, Bildung: Aktuelle Diskurse, innovative Modelle, erprobte Methoden, München 2007, S. 169–179.

- Arten

- Bestandteile

- Eigenschaften

- Formen

- Größe

- Nachhaltigkeit

- Nutzung

- Schutz

- Umwelt

- Verschmutzung

- bis 3 Jahre

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

&

Mit optischen Hilfsmitteln erfassen die Teilnehmer*innen die Details des Exponats.

Sie betrachten und untersuchen das Exponat mit einer Lupe, einer Becherlupe, einem Binokular, einem Mikroskop, einem Fernglas oder einem Teleskop. Durch die optischen Geräte verändert sich die Betrachtungsebene: Mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmbare Strukturen und Details werden sichtbar.

Anwendung auf das Exponat Teich

&

Die Teilnehmer*innen nehmen an verschiedenen Stellen im Teich mit transparenten Schraubbechern Wasserproben. Der*die Vermittler*in stellt Proben von verschiedenen Wasserpflanzen bereit. Im Gelände werden die Proben mit dem Auge betrachtet. Beim anschließenden Arbeiten im Arbeitsraum füllen die Teilnehmer*innen mit einer Pipette Tropfen der Wasserprobe und mit einer Pinzette Pflanzenproben in Petrischalen und betrachten diese Proben durch eine Lupe oder ein Mikroskop. Der*die Vermittler*in hilft beim Bestimmen von Kleinstlebewesen und Pflanzen. Die Ergebnisse werden dokumentiert.

Oftring, Bärbel: Expedition Natur. Das Becherlupen-Forscherbuch. Aktiv die Natur entdecken, 8. Aufl., Kempten 2010.

Wasmann-Frahm, Astrid: Biologie begreifen. Faszinierende Mikrowelt. 28 spannende Versuche mit Lupe, Mikroskop und Binokular (5. bis 10. Klasse) (Experimente und Erkundungen), 2. Aufl., Hamburg 2016, S. 4–10, 39–45,18–20.

- Arten

- Bestandteile

- Eigenschaften

- Formen

- Größe

- Nachhaltigkeit

- Nutzung

- Schutz

- Umwelt

- Verschmutzung

- bis 3 Jahre

- 3-6 Jahre

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen