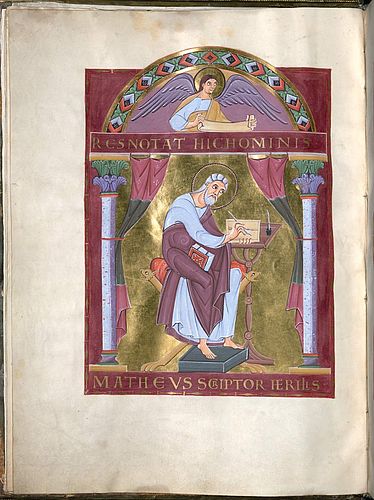

Buchmalerei

Verfasst von:

Perikopenbuch Heinrichs II. | Anfang des 11. Jh.

Von/aus k. A.

H: 42,5 cm, B: 32 cm

Material/Technik:Gouachefarben, Gold auf Pergament

Beschreibung zu diesem Beispiel

Anfang des 11. Jhs. bestellte König Heinrich II. im Skriptorium der Abtei Reichenau eine Prachthandschrift, ein Perikopenbuch, das Abschnitte der Evangelien, sogenannte Perikopen, enthält. Am Anfang des Buches werden die vier Evangelisten in Form von Autorenbildern vorgestellt. Den Federkiel in der Hand, beugt sich Matthäus über sein Buch. Eine zweite Feder steckt in einem Tintenhorn auf dem Schreibpult. Zwei Säulen und ein Architrav rahmen den Sitzenden vor Goldgrund. Darüber im Bogenfeld ist sein Symbol, ein geflügelter Mensch mit einer Schriftrolle in Händen, dargestellt. Ähnlich wie im Comic ist die Darstellung auf wesentliche Formen beschränkt. Durch die Verbindung spätantiker Motive und mittelalterlicher Ornamentik entsteht eine subtile Mischung aus Flächigkeit und bühnenhaftem Bildraum.

Literatur zum Thema Buchmalerei

Fillitz, Hermann/Kahsnitz, Rainer/Kuder, Ulrich (Hg.): Zierde für ewige Zeit. Das Perikopenbuch Heinrichs II., Bayerische Staatsbibliothek, Ausstellungskataloge Nr. 63, Frankfurt am Main 1994.

Passende IMPULSE anzeigen

Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe

Aspekte

Farbkarten dienen dazu, die verschiedenen Farben an Exponaten zu suchen, zu benennen und zu charakterisieren.

Mithilfe von Farbkarten rückt die Farbgestaltung von Exponaten oder auch einzelner Ausschnitte von Exponaten in den Mittelpunkt der Betrachtung. Die Teilnehmer*innen benennen beispielsweise die für sie auffälligsten Farben und bezeichnen sie mit möglichst treffenden Ausdrücken. Farbnuancen z. B. von Wasser, Himmel oder Wald werden besonders deutlich. Weiterführend bietet sich an, Farben anzumischen, zu beschreiben oder in Musik umzusetzen.

Anwendung auf das Exponat Buchmalerei

In der Gruppe werden die Farben nachgemischt und auf Kärtchen aufgetragen. So werden sich die Teilnehmer*innen der reduzierten Palette der mineralischen Farben bewusst. Wenn die Farbkärtchen paarweise zueinandergelegt werden, lassen sich die bildbestimmenden Kontraste erkennen.

Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 21, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/

Czech, Alfred: Kunstspiele. Spielend Kunst verstehen lernen, für Kinder und Erwachsene, Schmalbach/Ts. 2012, S. 98–110, hier S. 99.

- Arbeitsplatz

- Bildraum

- Farbe

- Komposition

- Kontraste

- Körperhaltung

- Situation

- Utensil

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

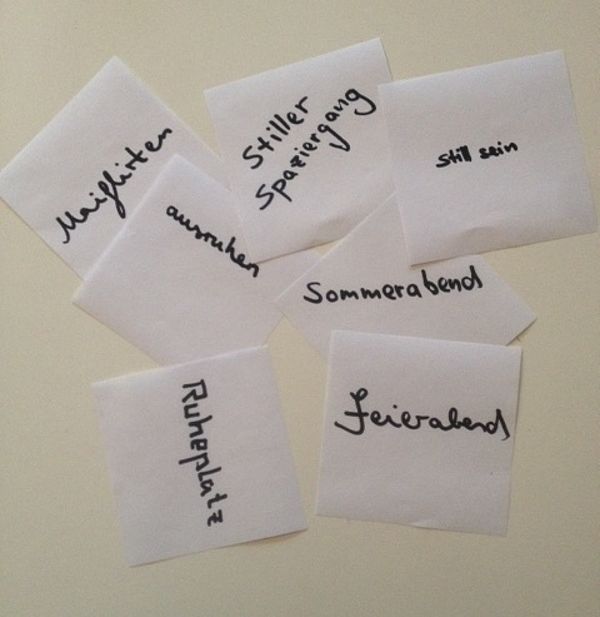

Teilnehmer*innen überlegen sich eigene erfundene Titel für Exponate.

Der bestehende Titel sollte unbekannt sein. Er kann bei einer Führung kurzzeitig abgedeckt werden. Die Teilnehmer*innen schreiben einen eignen Titel auf einen Zettel. Die Zettel werden dann auf den Boden vor das Objekt gelegt und in der Gruppe besprochen. Optional können die Teilnehmer*innen auch über die Vorschläge abstimmen.

Variante: Ein Gruppenteil schließt die Augen und der andere Gruppenteil überlegt sich einen Titel und nennt diesen der „blinden“ Gruppe. Danach erklärt die „blinde“ Gruppe, ob der erfundene Titel ihrer Meinung nach zum Exponat passte.

Anwendung auf das Exponat Buchmalerei

Der Darstellung einen Titel zu geben, hilft, einzelne Beobachtungen in einen situativen Zusammenhang zu bringen. Dabei spielen die Tätigkeit, die Körperhaltung, der Bildraum aber auch die Wirkung der Farben eine Rolle. Was schreibt der Mann? Welchen Titel hat das Buch, an dem er gerade arbeitet?

Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 71, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/

- Arbeitsplatz

- Bildraum

- Farbe

- Komposition

- Kontraste

- Körperhaltung

- Situation

- Utensil

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

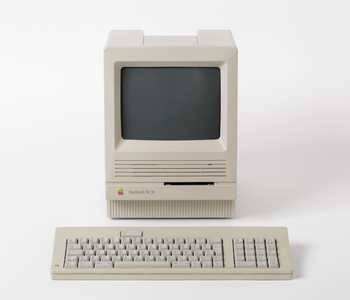

Die Teilnehmer*innen vergleichen und recherchieren Funktionen von Objekten in verschiedenen Epochen und präsentieren ihre Ergebnisse.

Sie lernen maximal fünf Exponate kennen. Durch Recherche, Vergleiche und Brainstorming ermitteln die Teilnehmer*innen die ursprüngliche Funktion der Objekte. Gleichzeitig machen sie sich Gedanken darüber, ob ähnliche Objekte heute in gleicher Weise genutzt werden. So werden Unterschiede der Kulturen klar, aber auch Gemeinsamkeiten deutlich. Kleinere Kinder halten ihre Ideen zeichnerisch fest, Ältere präsentieren ihre Ergebnisse auf Tafeln und als Kurzvortrag.

Anwendung auf das Exponat Buchmalerei

Die Teilnehmer*innen stellen sich vor, wie die Situation auf der Bild in der Gegenwart, in ihrem Lebensraum aussehen könnte. Welche Utensilien gehörten und gehören z. B. zum Arbeitsplatz eines Schriftstellers? Aufschlussreich ist es auch, Darstellungsformen einander gegenüberzustellen, wie die flächige Komposition der Buchmalerei und die Wirklichkeitsablichtung durch die Fotografie.

Czech, Alfred: Methodische Vielfalt in der personalen Vermittlung, in: Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik - Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 198–224, hier: S. 203 f.

Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 7, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/

Nettke, Tobias: Personale Vermittlung in Museen. Merkmale, Ansätze, Formate und Methoden, in: Commandeur, Beatrix u.a. (Hg.), Handbuch Museumspädagogik. Kulturelle Bildung in Museen, München 2016, S. 173–183, hier: S. 174–175.

- Arbeitsplatz

- Bildraum

- Farbe

- Komposition

- Kontraste

- Körperhaltung

- Situation

- Utensil

- 6-10 Jahre

- 10-13 Jahre

- 13-16 Jahre

- 16-18 Jahre

- Familien

- Kinder und Jugendliche

- Erwachsene

- Senioren

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen